Telecom – Tim: il doppio fallimento di Stato e mercato

In un momento storico ad altissima fibrillazione internazionale qualsiasi acquisizione o disimpegno ha a che fare direttamente o indirettamente con il posizionamento e la mentalità degli Stati. E quando le mosse riguardano un settore fondamentale come quello delle telecomunicazioni, e dunque in termini di sviluppo tecnologico e di sicurezza, la vicenda si fa oltremodo incandescente. Nel caso della rinazionalizzazione di Tim la partita riguarda in primis l’Italia e la Francia. Ma qual è il vero significato dell’acquisto di Poste Italiane dalla transalpina Vivendi? E qual è la lezione da trarre dopo trent’anni di navigazione travagliata? Un affondo e un ripasso necessari

11 aprile 2025

Sovranità o sovranismo digitale

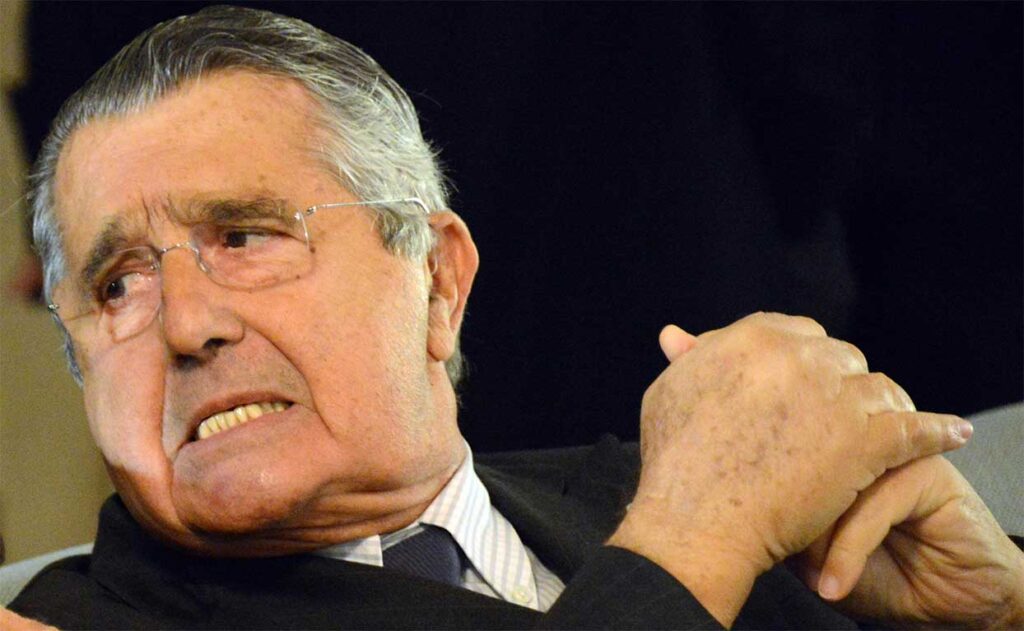

di Gianfranco Fabi

L’ultimo atto, almeno per ora, è stato scritto alla fine di marzo. Poste Italiane ha acquistato dalla francese Vivendi la maggioranza azionaria e quindi il controllo di Tim, la società erede di Telecom che tuttora detiene in 40% del mercato italiano della telefonia fissa e il 28% delle sim dei telefoni cellulari. In pratica una rinazionalizzazione.

Lo Stato italiano detiene infatti una quota di larga maggioranza, il 64%, di Poste Italiane attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che ha il 29,26% delle azioni e la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) che ne possiede un altro 32,5%.

Dopo quasi trent’anni di travagliata navigazione, tra rivoluzioni normative e assalti dei pirati, si è quindi tornati al punto di partenza.

Era infatti l’ottobre del 1997 quando il governo guidato da Romano Prodi varava la privatizzazione di Telecom Italia, vendendo sul mercato il 35,26% del capitale per circa 26mila miliardi di lire.

In quel tempo Telecom era una società forte finanziariamente e molto avanzata sotto il profilo tecnologico, anche perché aveva praticamente il monopolio dell’esercizio telefonico ed era cresciuta nell’ambito dei generosi investimenti delle partecipazioni statali. Aveva ereditato nel 1964, con il nome di Sip, la gestione delle cinque società precedenti che si dividevano il territorio nazionale: i meno giovani forse ricordano i gettoni telefonici della Stipel che copriva il territorio di Lombardia e Piemonte.

La vita breve della public company

Telecom Italia nasce formalmente il 27 luglio 1994, dalla fusione di Sip, Iritel, Telespazio, Italcable e Sirm. L’anno successivo, con l’avvio dell’era dei cellulari prende vita Telecom Italia Mobile (Tim) che, sotto la guida di Vito Gamberale, diventa presto all’avanguardia nel mondo, soprattutto nei servizi con l’invenzione delle carte prepagate.

L’obiettivo della privatizzazione era quella di massimizzare i ricavi, per ridurre un debito pubblico già allora particolarmente elevato. Per evitare il rischio di creare un nuovo monopolista si puntò a trasformare una società in una “public company” sul modello americano delle società il cui capitale è diffuso sul mercato e non vi è un azionista di riferimento. Palazzo Chigi cercò tuttavia di garantire una stabilità del controllo di una società particolarmente importante per l’economia nazionale attraverso il cosiddetto nocciolo duro di azionisti (poi ribattezzato ironicamente “nocciolino”, dato che controllava soltanto il 6,62%), teoricamente vicini al Governo e informalmente impegnati a non cedere le partecipazioni.

Vi partecipavano l’Ifil della famiglia Agnelli e le principali banche italiane, ma il nocciolino si è sciolto come neve al sole non appena è apparsa all’orizzonte la possibilità una rapida plusvalenza sull’investimento fatto. La privatizzazione stile public company ebbe quindi vita breve.

La madre di tutte le Opa

Nel ’99 il gruppo Olivetti, la cui gestione era passata da Carlo de Benedetti a Roberto Colaninno lancia un’ambiziosa offerta pubblica di acquisto, presto definita “la madre di tutte le Opa” perché avrebbe comportato un impegno vicino ai cento miliardi di euro, un impegno che giustificava più di un dubbio sull’effettiva possibilità degli “scalatori” di ottenere la maggioranza delle azioni.

Ma mai come in questo caso gli intrecci tra politica e affari hanno aperto la strada a soluzioni che hanno fatto gli interessi di pochi sulle spalle dei valori condivisi e del benessere pubblico. La logica è stata altrettanto semplice nel metodo quanto complessa e sofisticata nell’esecuzione pratica. Si trattava di conquistare il controllo di una società contraendo dei debiti poi in gran parte ripagati svuotando di valore, e quindi anche di capacità operative, la società acquisita.

Nella primavera del ’99 le grandi manovre finanziarie hanno compimento: aderiscono all’Opa il 51,02 dei vecchi azionisti, compresi tutti i rappresentanti del nocciolino. L’allora presidente del consiglio, Massimo D’Alema, definisce Colaninno e soci “capitani coraggiosi” sposando e sostenendo la logica del passaggio di proprietà.

Il Tesoro, che possedeva ancora il 3,5% del capitale, decide di non presentarsi all’assemblea che avrebbe potuto approvare le contromosse, come la fusione con Deutsche Telekom, proposte dall’allora amministratore delegato, Franco Bernabè. E Mediobanca, a quell’epoca ancora controllata dalle tre grandi banche pubbliche, diventa advisor degli assalitori.

In pratica un inchino, “prego si accomodi”, da parte del governo ai nuovi intraprendenti condottieri della finanza creativa. Inizia infatti l’era degli intrecci più sofisticati e delle scatole cinesi o delle matrioske, dove nel contenitore più grande sono racchiuse tanti altri contenitori via via più piccoli.

Per finanziare la scalata Colaninno vende per trenta miliardi (a questo punto di euro) le due società di telefonia create pochi anni prima da Olivetti, Omnitel e Infostrada, alla tedesca Mannesmann (che diventerà Vodafone). Altri 60 miliardi vengono ottenuti da prestiti bancari, sia italiani, sia americani, accordati alla società Tecnost con cui viene effettuata la scalata, società che viene presto fusa con la stessa Telecom che si ritrova quindi con tutto il debito nei propri conti. Al vertice della catena troviamo tuttavia Bell, una società unicamente finanziaria di diritto lussemburghese. Che qualcosa fosse singolare lo dimostra il fatto che Telecom era un gruppo che fatturava oltre 27 miliardi e ne aveva solo 8 di debitoed è stata acquisita da Olivetti che fatturava 1,3 miliardi, ma aveva un debito di 16 miliardi, anche questo scaricato sulla controllata.

La gallina dalle uova d’oro (quasi)

Passano solo due anni e nel 2001, Roberto Colaninno e soci vendono tutto il pacchetto portandosi a casa una plusvalenza di 1,5 miliardi, trovando l’accordo con Gilberto Benetton e Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli che attraverso la società Olimpia (partecipata anche da Mediobanca, Generali e Intesa) acquisiscono per 14 miliardi dalla finanziaria Bell la quota di controllo di Olivetti che a sua volta possiede la maggioranza di Telecom.

I nuovi azionisti di controllo seguono l’esempio di Colaninno e scaricano sul gruppo di telecomunicazioni il debito accumulato per acquisirne la guida, fondendo Telecom e Olivetti. Nel bilancio 2003 l’indebitamento di Telecom Italia raggiunge così i 33,3 miliardi.

All’inizio del 2005 Telecom Italia riprende il pieno controllo di Tim, attraverso un’opa. Il risultato è che l’indebitamento lievita ulteriormente, arrivando a pesare oltre il 150% di un fatturato che si collocava attorno ai 30 miliardi.

Le manovre finanziarie nascondono tuttavia la mancanza di significative strategie industriali. In teoria le telecomunicazioni potrebbero essere una gallina dalle uova d’oro in un periodo di grandi trasformazioni e di veloci progressi tecnologici. E infatti i movimenti più o meno ufficiali non sono mancati. Si sono elaborati progetti per lo scorporo della rete soprattutto per alleggerire il peso dei debiti, si è ipotizzata addirittura una fusione con Mediaset per sfruttare le sinergie tra comunicazione e contenuti, si è allargata la schiera di pretendenti con in prima fila la messicana América Móvil di Carlos Slim e la statunitense AT&T, ma ad avere la meglio sono stati in prima battuta gli spagnoli di Telefonica che puntavano anche al controllo della partecipazione in Brasile.

A questo punto Mediobanca, Generali, Intesa Sanpaolo cedono la quota in Olimpia a una nuova società, Telco, controllata dagli spagnoli che arrivano a possedere il 23% del capitale e che entrano nella sala di comando di Telecom. Ma si tratta di nozze di breve durata: l’Antitrust brasiliana impone a Telefonica di scegliere: o vengono cedute le partecipazioni sudamericane, che aggiunte a quelle di Telecom avrebbero creato un vero e proprio monopolio, o si rinuncia al controllo della società italiana. E così è avvenuto.

Arrivano i francesi…

In Telecom arriva il momento dei francesi di Vivendi, che nell’ottobre 2015 annunciano l’intenzione di salire al 20% del capitale. Vivendi è una società francese di grandi tradizioni guidata da Vincent Bolloré attiva nel settore dei media e delle comunicazioni. Fondata nel 1853 come Compagnie Générale des Eaux, inizialmente si occupava di servizi idrici, ma nel corso del tempo ha diversificato le sue attività, entrando nei settori dei media, delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento.

A questo punto, vent’anni dopo la privatizzazione, lo Stato riscopre l’interesse per Telecom. Il governo giallo-verde di Conte e Salvini muove la Cassa Depositi e prestiti, braccio finanziario del Ministero dell’economia, che diventa il secondo azionista con il 9,81%. Con il fondo americano Elliot in un ruolo tutto da definire.

Nel 2019 viene adottato il brand Tim per l’intero gruppo. Ma entra in scena il fondo americano KKR che punta a sua volta a conquistare la maggioranza.

Nel frattempo il Governo, dove intanto era salito Matteo Renzi, elabora una nuova strategia. Abbandonare Telecom al suo destino ed entrare in diretta concorrenza: il nuovo cavallo di battaglia è l’Enel, controllato dallo Stato che ha mantenuto il 25% del capitale, a cui viene affidato, con la società Open Fiber, il compito di creare una nuova rete pubblica sia con la posa di nuova fibra ottica, sia utilizzando le nuove tecnologie per abbinare la rete dati con quella elettrica.

Intanto Tim prosegue con la sua controllata Fiber Cop ad ampliare la rete a fibra ottica anche grazie ai finanziamenti dei piani digitali europei collegati al Pnrr. E si parla sempre più insistentemente di una possibile integrazione tra FiberCop e Open Fiber per creare una rete unica nazionale. Questo potrebbe rappresentare un passo importante per ottimizzare le risorse e migliorare la copertura. Anche perché in Italia gli investimenti sono stati finora indirizzati nelle zone più redditizie, con maggior densità abitativa e con sistemi misti basata sia sulla fibra che sul rame, mentre non sono state mai sviluppate alternative, come per esempio la tv via cavo che invece costituiscono la spina dorsale delle comunicazioni in paesi come la Germania e la Svizzera.

Strategie di corto respiro

Il resto è cronaca di questi giorni e probabilmente non mancheranno le sorprese data la fragilità di fondo del sistema. Tim ha venduto la rete al fondo KKR, ma ha ancora sulle spalle quasi 8 miliardi di debito che riducono la possibilità dei nuovi investimenti, fondamentali in un momento di forte innovazione tecnologica come l’attuale. E questo mentre in Europa si pensa di dirottare alle spese per la difesa parte dei finanziamenti del Pnrr destinati alle telecomunicazioni, soprattutto per i paesi in ritardo, e l’Italia è tra questi.

In trent’anni Telecom ha avuto dieci amministratori delegati, nello stesso periodo si sono avvicendati a Palazzo Chigi quindici presidenti del Consiglio. Come si può pensare che in queste condizioni vi possano essere le strategie di lungo periodo necessarie per una seria politica aziendale ed industriale?

Conclusione. Nelle telecomunicazioni abbiamo visto due fallimenti paralleli: dello Stato e del mercato.

Lo Stato perché non ha saputo accompagnare la privatizzazione con le necessarie misure di regolazione, di controllo e di programmazione in un settore strategico per la crescita dell’economia. Misure non solo dal profilo industriale, ma anche nella trasparenza e nella compatibilità delle operazioni finanziarie.

Il mercato ha fallito perché in molti casi, per fortuna non sempre, sulle scelte strategiche industriali hanno prevalso le manovre finanziarie di breve periodo, le scorribande dei fondi speculativi, le pressioni nascoste della politica, gli interessi particolari. Un’occasione perduta per una classe imprenditoriale che, allo stesso modo della classe politica, non si è dimostrata all’altezza delle esigenze del Paese.