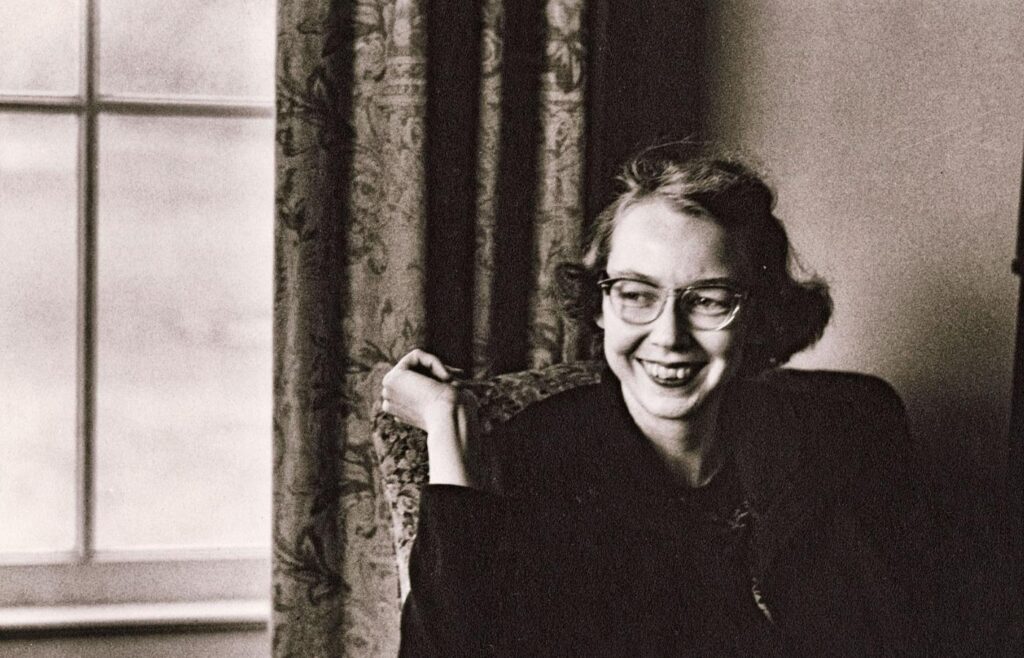

Sulle tracce di Flannery O’Connor tra il cielo e la polvere

La grande scrittrice americana ha saputo fondere insieme il mestiere e il sapere della scrittura con la sua finalità, raccontare il mistero insondabile della verità, quella lotta senza risultato, senza il possesso della verità, senza la comprensione della ragione, perché la ragione non può bastare. Il compimento è possibile solo nella grazia o per lei, solo in Dio. Perché conviene nutrirsi della sua “lotta”. E così prendere e riprendere confidenza con un’autrice che parla all’America di oggi. Un incontro con chi ha saputo vedere lontano e vedere, nel suo presente il tempo a venire. Nel centenario della nascita

28 marzo 2025

Una lotta lunga una vita

di Benedetta Centovalli

“Chi non conosce tutte le cose non può essere ateo. Solo Dio è ateo. Il diavolo è il più grande credente, & ha le sue ragioni”

Tutto comincia con una storia di polli.

La piccola Mary Flannery, poi solo Flannery per sua scelta, disegnava polli e riempiva la sua stanza di questi disegni. Giocava in giardino con i polli, gli insegnava a camminare all’indietro.

Così a cinque anni la sua fama si diffonde nel vicinato e da New York arriva una troupe televisiva a riprendere il pollo che cammina all’indietro. Diventa una star di Savannah. Sarà per lei la rivelazione: la gente non vuole vedere polli o galline ma vuole vedere un animale strano, speciale. È questo che colpisce la gente. Così comincia a collezionare galline polli e oche particolari: “I miei preferiti erano quelli con un occhio verde e uno arancione, o con il collo troppo lungo o con la cresta deforme. Ne avrei voluto uno con tre zampe o tre ali, ma non mi è mai capitato niente del genere”.

Cuce per loro abiti su misura e dà loro nomi importanti, Mussolini, Hitler, Winston…

È introversa, incline alla fantasticheria. Indossa per volere della madre, Regina Cline, che si ostina a correggerne la postura, scarpe ortopediche. Così comincia a scrivere racconti, perché nelle storie si possono rendere le cose strane e li raccoglie in piccoli libri colorati. Scrive e disegna, le piace molto disegnare, diventerà anche una brava autrice di fumetti negli anni dell’università.

Nel 1938, all’età di tredici anni, la famiglia si trasferisce a Milledgeville, nella casa materna.

Nel 1941 il padre, che l’aveva sempre sostenuta e incoraggiata nelle sue avventure inventive, muore di lupus eritematoso.

Flannery continua a scrivere e si rifugia nella scrittura con maggiore ferocia e determinazione, perché quella morte bruciava dentro con troppo dolore ma anche con speranza. La speranza di trovare la propria strada nell’arte dello scrivere. Ne è testimonianza il suo Diario di preghiera, quanto di più sincero e diretto si possa leggere per Flannery nella ricerca di sé. Porta le date 1946-47, quando la sua strada di scrittrice non ha ancora preso il volo, e le appare ancora incerta nei suoi cominciamenti: “Per favore aiutami caro Dio a essere una brava scrittrice e a riuscire a fare accettare qualche altra mia opera”, “Caro Dio, stasera non è una delusione perché mi hai dato una storia. Non farmi nemmeno pensare, caro Dio, che io non sia altro fuorché lo strumento della Tua storia – proprio come la macchina da scrivere lo è per me”, “Proprio adesso mi chiedo se Dio scriverà ancora per me. Ha promesso la Sua grazia; di tutto il resto non sono così sicura”.

“Caro Dio Ti prego aiutami a essere un artista, Ti prego lascia che questo conduca a Te”

Flannery affida al suo Diario il suo tormento e la sua ansia di diventare una brava scrittrice, ma cosa significa per lei essere una brava scrittrice? Ancora in una annotazione del 14 aprile 1947 ci svela il suo pensiero, perché di questo si tratta, del formarsi di un pensiero robusto e preciso – filosofico e teologico – sul significato dell’esistenza attraverso l’arte. Maestria estetica, la chiama Flannery e spiega: “La parola ‘maestria’ ha a che vedere con l’aspetto dell’opera & la parola ‘estetica’ con l’aspetto della verità. L’aspetto. Sarà una lotta lunga una vita, senza compimento. Quando qualcosa è finito, non può essere posseduto. Nulla può essere posseduto se non la lotta”. Anche l’idea che l’incompiuto sia nella natura della scrittura e che il compiersi del testo possa avvenire solo nel lettore va ben oltre la strategia compositiva. Come nell’esistenza il suo compiersi è al di fuori della vita: “Caro Dio Ti prego aiutami a essere un’artista, Ti prego lascia che questo conduca a Te”.

Flannery è Flannery O’Connor perché ha saputo fondere insieme il mestiere e il sapere della scrittura con la sua finalità, raccontare il mistero insondabile della verità, quella lotta senza risultato, senza il possesso della verità, senza la comprensione della ragione, perché la ragione non può bastare. Il compimento è possibile solo nella grazia o per lei, solo in Dio.

La malattia ereditata dal padre

Ha poco più di vent’anni quando il suo pensiero filosofico e critico si mostra con una lucidità senza precedenti già nei suoi primi racconti: Il geranio, Il tacchino, La lince. Solo pochi anni dopo avrebbe saputo del poco tempo da vivere che le sarebbe rimasto per la malattia ereditata dal padre, ma lei si stava già preparando ad attraversare la vita come una cometa. All’età di 39 anni, avrebbe lasciato 32 racconti, due romanzi, molte conferenze e tante lettere. C’è una speciale sapienza del corpo e della mente in ciascuno di noi se solo fossimo disposti all’ascolto.

La fascinazione per gli uccelli, per il volo, si lega alla fascinazione per l’infanzia come luogo dove tutto ha inizio, dove tutto è possibile. Il luogo eletto della possibilità. L’infanzia si lega all’avventura, all’esotico, al fantastico. La sua vita alla fattoria, nella sua Andalusia, a quattro miglia da Milledgeville, dove, scoperta la malattia, si era rifugiata nel 1952 con la madre, sarà rallegrata da 40 pavoni e da tanti altri animali. Vive in quel rifugio protetto, va a messa tutte le mattine e dopo scrive per un paio di ore, poi al pomeriggio passeggia con le stampelle nel giardino circondata dai suoi animali. Qualche volta si spinge altrove per tenere le sue conferenze. Racconterà, così, anni dopo la visita alla fattoria di bambini delle scuole materna e elementare: “I bambini vanno ovunque e vedono i pony, i pavoni, il cigno, le oche e le papere. Poi passano davanti alla mia finestra e io metto fuori la testa e la maestra spiega: ‘E questa è la signorina Flannery. Flannery è una scrittrice’. Così loro se ne tornano a casa avendo visto un pavone, un asino, una papera, un’oca e una scrittrice…”.

Come nasce il mondo narrativo di Flannery O’Connor?

Tutto parte dall’occhio, dal raccontare ciò che si vede, dall’occhio guercio della fede (una cattolica in un paese a maggioranza protestante), dalla religione come dogma o pregiudizio, dal dettaglio insignificante o fuori posto che illumina la storia (lo sbieco, l’obliquo), dalla questione razziale in Georgia dove negli anni di Flannery è ancora in atto la segregazione razziale e lo scontro sociale per l’integrazione e i diritti civili nel Sud degli States (Il negro artificiale, Punto Omega). Flannery lavora sulla complessità della restituzione della realtà in cui è immersa attraverso quel filtro unico e speciale dell’ironia che si manifesta nell’uso sapiente del grottesco, forma tradizionale della narrativa del Sud, che le consente di aumentare l’effetto straniante delle sue storie, di renderle indelebili e catturare l’attenzione del lettore. Quello che conta è “prendere a sberle” chi legge perché si fermi a pensare (Brava gente di campagna). Così gli storpi, gli assassini, i predicatori falliti, i venditori di Bibbie, le madri e i figli, i nonni e i nipoti, vanno a comporre un umanissimo universo di freaks e di aspirazioni impossibili che dialogano con il sacro senza sapere bene cosa questo significhi. E declinano il paradosso della violenza, necessaria perché la grazia sia efficace, come in Un brav’uomo è difficile da trovare.

“Per lo scrittore autentico, la violenza non è mai fine a se stessa. È la situazione estrema che meglio rivela quello che siamo in essenza… l’uomo posto nella situazione violenta rivela i tratti insopprimibili della sua personalità: tutto ciò che dovrà portare con sé nell’eternità”, una riflessione centrale nella narrativa di O’Connor e nella letteratura americana dopo di lei, basti pensare ai debiti contratti con la sua scrittura nei racconti di Raymond Carver o nei romanzi di Cormac McCarthy. O al cinema che di questa narrazione si nutre.

Lettura e rilettura

Flannery O’Connor cresce di statura ad ogni rilettura e mostra quando abbia visto lontano e saputo leggere, vedere, nel suo presente il tempo a venire. E soprattutto l’America di oggi. Così vicina a quella che lei aveva raccontato con spietatezza e senza indulgenza nelle sue storie.

Si sta scomodi nei suoi racconti e nei suoi romanzi, non puoi prendere posizione, non ti puoi immedesimare in nessuno dei personaggi, sei disorientato, non ne esci innocente. Siamo tutti costretti a specchiarci in quell’umanità cieca sull’orlo di un precipizio che cerca inutilmente la salvezza fuori da sé rischiando di non riconoscere l’offerta della grazia.