La giustizia a testa in giù

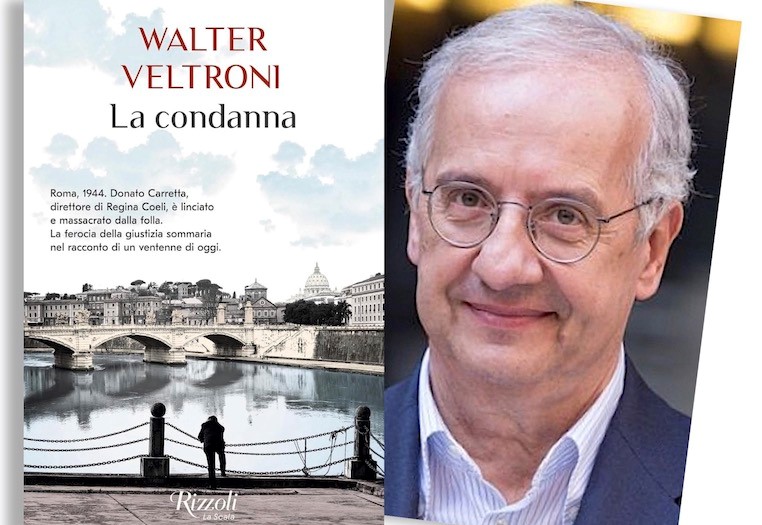

Il linciaggio della folla. La vittima: Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli. Il fattaccio a Roma, 18 settembre 1944. Nella città liberata dai nazifascisti va in scena la ferocia della giustizia sommaria. Un episodio terribile della storia che ha molto da insegnare al nostro presente. Il nuovo romanzo di Walter Veltroni, “La condanna”, per i tipi Rizzoli.

21 giugno 2024

La febbre dell’odio

di Enzo Manes

La freddezza della realtà raccontata con il calore del romanzo. Per allacciare fatti storici, per lo più dimenticati, al presente. Walter Vetroni, quando si cimenta con la narrativa, ricorre con una certa fedeltà a questo metodo. “La condanna” (Rizzoli) ne è la sua ultima esperienza. Il fattaccio di cui si occupa il libro risale al 18 settembre 1944 quando Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli viene linciato e massacrato dalla folla. «Roma è stata liberata da tre mesi. L’Italia lo sarà tra sette. Hitler è ancora al potere, Mussolini si è rifugiato al Nord, protetto dai nazisti, e celebra stancamente quel rito macabro che sarà la Repubblica sociale».

Il questore Caruso alla sbarra

Quel 18 settembre 1944 è un lunedì. Roma si alza con il sole. Il Tevere è pronto ad accogliere un buon numero di bagnanti. Ma quella mattina in città sta per andare in scena altro: il primo processo ai fascisti nell’Italia libera. A giudizio il questore di Roma, Pietro Caruso. E con lui il suo segretario, Roberto Occhetto. «Pietro Caruso pesò per mesi sulle nostre notti, si insinuò in centinaia di migliaia di famiglie, corruppe i portieri, puntò i mitra contri vecchi commissari disgustati, spedì in Germania, instancabile, treni sempre più numerosi di condannati alla deportazione (…) scalò rifugi, infranse le porte dei conventi». Così in un documento dell’epoca che spiega il clima febbrile che quel giorno si vive a Roma.

Il palazzo di Giustizia vede arrivare una fiumana di persone, non proprio serene. Con indosso un vero e proprio stato febbrile. Probabilmente la stessa febbre che le aveva esaltate per un ventennio nell’assecondare i progetti e le parole d’ordine del duce. Gli stessi progetti e le stesse parole d’ordine che il questore Caruso aveva tradotto in pratiche criminali; tra le altre schifezze, la protezione alla brutale banda Koch e il coinvolgimento diretto al rastrellamento che determinerà l’infamia delle Fosse Ardeatine.

Il linciaggio

Fin dalle 7 la sede del processo è gremita. Facile prevederlo. Le misure adottate per la protezione dei testimoni chiamati a deporre appare alla vista oltremodo lacunosa. Lo suggerisce il grado di fermento della popolazione lì accorsa in numero preoccupante. Al che viene deciso di non tradurre dal mezzanino in aula l’imputato Caruso, si teme il linciaggio. Tuttavia la folla che sta fuori il palazzo preme e preme. Quindi sfonda. Straripa, travolge qualsiasi ostacolo. La polizia resiste appena un attimo, si ritira ed evita di sparare. E così, in quel clima di confusione e odio, il processo Caruso termina prima di avviarsi. Ma si sta per avviare altro: un processo sommario. «È a questo punto che si scatena l’inferno. Mentre la gente sta defluendo, inviperita per il rinvio dell’udienza, qualcuno invita i testimoni e le parti lese a fermarsi in aula. Questo accresce la convinzione che sia tutto un inganno, che si voglia far andare via il popolo per celebrare poi, a porte chiuse, un processo farsa al termine del quale, magari assolvere Caruso e Occhetto. La folla fa marcia indietro, rientra nell’aula magna intenzionata a non andare più via». E proprio in quel preciso momento succede qualcosa che fa precipitare la situazione. «Assurdamente, qualcuno leva un dito accusatore contro un uomo. È il dottor Donato Carretta, testimone dell’accusa». Già, il direttore del carcere di Regina Coeli.

Il sentimento della vendetta

Alcune donne che erano stato colpite negli affetti più cari e ritenendo anche Caretta responsabile di atti terribili si scagliano contro di lui. Lo strattonano, lo schiaffeggiano, lo dileggiano. Una madre gli urla in faccia che è stato lui ad aver fatto ammazzare suo figlio vendendolo ai tedeschi. Carretta appare inebetito. Riceve colpi e quasi non capacita. Pensa: sono venuto qui per testimoniare contro Caruso e invece mi ritrovo nella parte del carnefice. In altre parole, ora è nel mezzo di una gogna pubblica. Per lui è l’inizio della fine. La folla non perdona. Calci e pugni. Lo getta giù dalle scale: sangue dappertutto. Chissà dove trova le forze per rimettersi in piedi. Fuori lo attende altra gente. Ancora calci e bastonate. Il suo corpo incassa quella scarica di irragionevolezza. La folla, quella folla, non conosce la pietà. In quei minuti è prigioniera di un solo sentimento: la vendetta. La vendetta contro un innocente. Per molti di loro addirittura un estraneo, un uomo qualunque. Magari per qualcuno è invece quel Caruso che ha provato a scappare dal processo. Un corto circuito totale, insomma.

L’infamia contro un innocente

Il libro dice chi è Donato Carretta. La sua storia umana e professionale con le non poche zone d’ombra. Ma la sua storia, la sua morte violenta è un pugno nello stomaco. Uno strazio. Che invita a riflettere. Che ci porta a dire che il popolo non è la folla. Perché il popolo sono i volti, la folla le maschere. Che la pratica della giustizia sommaria non è un qualcosa che appartiene al passato, ma è un rischio che tende sempre agguati all’umano. In quel settembre del 1994, in una Roma liberata, si consuma l’infamia di un massacro incominciato nell’aula di un tribunale e terminato con il colpo di grazia sferrato nelle acque del Tevere da giovani coinvolti in quel rito macabro tra una nuotata e l’altra nelle acque settembrine ancora tiepide.

Un pessimo affare

Bene ha fatto Veltroni a riportare l’attenzione sul linciaggio dell’innocente Donato Carretta. Nella forma del romanzo. Laddove l’autore affida la ricostruzione dell’accaduto a un ventiquattrenne che bazzica la redazione di un quotidiano in crisi perché vuole fare il giornalista. Attraverso il suo lavoro di inchiesta – il capo delle pagine culturali lo sprona a darsi da fare – tra documenti, libri sbiaditi, testimonianze recuperate da pubblicazioni del periodo e immediatamente successive, il lettore entra in quel preciso momento storico, fa conoscenza di quel fattaccio, di quell’orrore, del pericolo di cedere all’inganno del capro espiatorio. «Donato Carretta non ha ucciso nessuno, non meritava di morire. E se anche fosse stato duro come direttore del carcere di Civitavecchia o avesse lasciato correre le nefandezze di un capoguardia fascista, se anche non si volessero considerare gli oneri e i rischi che lui si assunse nel dopo 8 settembre, quello che avrebbe meritato, al massimo, era un processo, con un bravo avvocato e il giudizio dell’Alto Commissario per le epurazioni, Non di essere maciullato, affogato, impiccato».

La giustizia a testa in giù non è affare per chi ama la libertà e la democrazia.