Il libro che si fa beffe del regime degli Ayatollah

Vent’anni fa usciva in Italia l’opera di Azar Nafisi “Leggere Lolita a Teheran” (Adelphi). Una storia importante, un contenuto forte, un risveglio vitale e un’esperienza di vita straordinaria. La vicenda racconta di una professoressa di letteratura inglese cacciata dall’università che non si arrende al sopruso della polizia morale. Dà vita, nel salotto di casa sua, a lezioni e dialoghi memorabili con sette sue allieve. Un atto di libertà che va respirato a pieni polmoni. Una risposta ad alta voce a chi persegue il progetto di annientare la verità delle parole.

29 novembre 2024

Cultura viva

di Enzo Manes

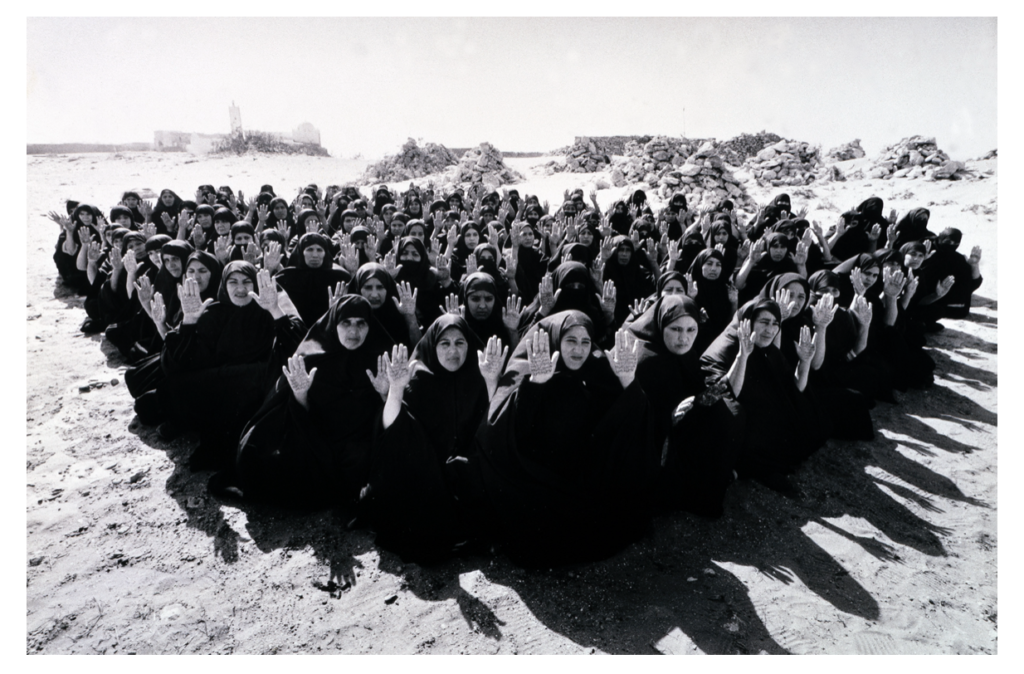

Viene in mente il libro di Azar Nafisi “Leggere Lolita a Teheran” davanti alla recente e assai nota immagine della studentessa che si è messa in bikini, in pubblico, sfidando la polizia morale del regime degli Ayatollah.

Quel libro, uscito in Italia nel 2004 per l’editrice Adelphi – dunque vent’anni fa – adesso anche un film presentato alla Festa del cinema a Roma se possibile, acquista ancor più rilevanza alla luce di quel che succede di questi tempi in Iran, terra di repressione quotidiana e di eroica resistenza, in modo particolare femminile.

“Leggere Lolita a Teheran” è il racconto di come la cultura patisca le dittature rivoluzionarie impossibilitata però ad arrendersi a quel pervicace tentativo di sfregio. Nel caso specifico l’autrice scrive della repressione umana e culturale orchestrata nell’Iran komeinista, ultimo atto delle tragedie novecentesche tutte accomunate, pur nella diversità delle intenzioni, dalle stesse inquietanti parole d’ordine. Parole d’ordine che hanno provato a mettere a tacere la libertà delle parole.

Parole e colori

Azar Nafisi insegnava letteratura inglese all’università di Teheran. Lo aveva fatto per molti anni. Siccome amava la grande letteratura e sapeva comunicare quella bellezza agli studenti venne presa di mira dai guardiani della rivoluzione e quindi espulsa. La professoressa non poteva rassegnarsi alla pratica delle buone letture in solitudine, nel chiuso della propria casa. Lei aveva quasi un bisogno fisico di leggere ad alta voce e perciò davanti a qualcuno con cui condividere quel piacere, commentare i passaggi più significativi. Ed è per questo che ogni giovedì mattina apriva la sua casa alle sue migliori studentesse, a sette ragazze appassionate come lei. Il suo soggiorno veniva così a vivere di una straordinaria esperienza. Le ragazze arrivavano rigorosamente coperte dalla testa ai piedi e, una volta varcata la soglia della casa, eccole liberarsi di quei fardelli, sciogliersi i capelli e mostrare vestiti di mille colori. Fuori di lì il grigiore della dittatura, della realtà imprigionata; dentro quell’ambiente, caldo e accogliente, la realtà che incendia i cuori e trasforma la persona. La professoressa e le sue allieve davano vita a un meraviglioso risveglio. Alla cultura che sa di vita. Alle parole che sono famiglia. Parole e colori.

Nessun velo alla letteratura

Il libro descrive benissimo quella sorprendente situazione. Quella Teheran nascosta eppur dirompente. E nel salotto di Azar Nafisi si legge, si domanda e si ragiona dando respiro a voce alta alla letteratura alta. Ecco allora il russo Vladimir Nabokov e Jane Austin e Virginia Woolf e Francis Scotto Fitzgerald. Ma anche scritti della tradizione iraniana ovviamente censurati nell’orizzonte teocratico. Che gioia, che soddisfazione quei momenti. Nessun velo alla letteratura. Nessun velo alla vita. Attraverso lo scorrere e il discorrere la professoressa e le sette studentesse uscivano dal rifugio e la luce che filtrava dalle finestre nel salotto era segno di una speranza scoperta, di un conforto cercato e meravigliosamente toccato. Un giovedì, Azar Nafisi disse alle sue amate allieve: «Un romanzo è l’esperienza sensoriale di un altro mondo. Se non entrate in quel mondo, se non trattenete il respiro insieme ai personaggi, se non vi lasciate coinvolgere nel loro destino, non arriverete mai a identificarvi con loro, non arriverete mai al cuore del libro. È così che si legge un romanzo: come fosse qualcosa da inalare, da tenere nei polmoni. Dunque, cominciate a respirare».

Cominciavano a respiro. Inalavano a pieni polmoni. L’Iran, l’Iran come quella patria che non era più, prendeva forma in quel salotto. Quel salotto assumeva il volto dell’Iran della libertà. Quelle ragazze, quelle studentesse che si erano innamorate della grande letteratura grazie alla passione amorosa della loro insegnante, facevano di quel salotto lo spazio colorato, sciolto come erano finalmente sciolti, liberi i loro capelli. Il proibito teocratico, il proibito della polizia morale, non aveva varcato quella porta, perché non poteva soggiornarvi. La polizia morale, le guardie della rivoluzione e la rete delle innumerevoli complicità compivano atti ignobili per le strade. Catturavano, torturavano, umiliavano, uccidevano. Fuori, là fuori. Mentre in quel salotto si accendeva una speranza di pace, una complicità autentica, una ragionevole speranza. Nell’incontro con quel bene prezioso che è la cultura quando è cultura.

Perché leggere il libro di Nabokov

Nel 1997 Azar Nafisi lascia l’Iran con il marito e i figli per gli Stati Uniti dove in seguito prenderà la cittadinanza. Ma non abbandona la sua terra. Il critico letterario Pietro Citati commentava così dopo aver letto e scritto di “Leggere Lolita a Teheran” a pochi giorni dalla pubblicazione in Italia del romanzo: «La sua vita di nascosta Shahrazad era finita. Prima di partire dalla Persia, scattò moltissime fotografie, per catturare i minimi dettagli di quel mondo che stava per scomparire; e scrisse pagine febbrili sull’aria e gli uccelli di un alto luogo di montagna. Ora insegna letteratura inglese alla John Hopkins University. Continua ad amare l’Iran: i monti nevosi, i tramonti, i giochi sottili della luce tra i rampicanti, i crepuscoli di mezza stagione; ma i suoi ricordi sono ‘leggeri, variopinti e impossibili da recuperare quando le sfuggono’».

Ma allora perché cimentarsi con la lettura del romanzo di Vladimir Nabokov? Perché nella storia di Lolita, appena più che bambina tenuta prigioniera dall’uomo che ne fa la sua amante, c’è la denuncia dell’essenza di qualsiasi totalitarismo. La sopraffazione ha investito Lolita come la libertà è stata soffocata in Iran. Una calamità innaturale, violenta, che fa molto male. La letteratura che non si sottrae all’impegno con la realtà è voce che è denuncia e speranza insieme.

“Leggere Lolita a Teheran” può certo essere indicato come uno splendido atto d’amore nei confronti della letteratura. Ma è di più. Quasi una beffa verso la dittatura iraniana che agisce per interdirla, per ridurla al silenzio. Invano. Tutti i totalitarismi ci hanno provato e ci proveranno. La letteratura che è vita, in un modo o nell’altro, riesce a spalancare le finestre e far entrare aria di libertà. In qualsiasi salotto.

Nel 2014 è stato pubblicato “La Repubblica dell’immaginazione”, un saggio dove ancora una volta Azar Nafisi pone all’attenzione il valore inestimabile della letteratura. Spiega: “I grandi romanzi di tutte le culture prefigurano i loro lettori, quelli contemporanei e quelli che arrivano dopo decenni o anche secoli… sono giunta alla conclusione che, indipendentemente da dove viviamo e dal sistema che ci governa, gli istinti e i bisogni umani sono universali e i diritti fondamentali sono sempre validi. Siamo umani e per questo abbiamo bisogno di narrare e leggere storie, le nostre e quelle degli altri”.