Giovanni Chiaramonte un testamento: l’ora senza tempo in polaroid

Moriva un anno fa il grande fotografo, vero intellettuale e storico amico e collaboratore del Centro Culturale di Milano. Personalità forte, incisiva, generosa. Sempre impegnato nella pratica di sfida innovative, mai fine a se stesse. È il caso dei suoi scatti con le Polaroid. Un viaggio fisico e spirituale. Uno sguardo che racconta tante cose. Nella riflessione della sua amica Elena Pontiggia, critica della storica dell’arte del novecento e contemporanea

1 novembre 2024

Metafisica dell’immagine

di Elena Pontiggia

Un anno fa – il 18 ottobre 2023 – moriva Giovanni Chiaramonte, fotografo, critico, organizzatore di mostre, acuto intellettuale. Insomma, una personalità intelligente e complessa. Della sua produzione artistica qui ci si sofferma sugli scatti con la macchina Polaroid tra il 2011 c3e il 20 e polaroid. Che dicono molto, che illuminano.

Illuminazioni alla Rimbaud

L’arte non si misura in centimetri. E così le piccole polaroid di Giovanni Chiaramonte ci appaiono in tutta la loro grandezza, che non dipende dalle dimensioni fisiche, ma da quelle spirituali. Se gli haiku che le accompagnano, da lui composti, guadagnano in intensità quello che perdono in lunghezza, anche queste fotografie, che idealmente si potrebbero racchiudere in una mano, raccontano tante cose, anzi non smettono di raccontare figure, oggetti, luoghi, per illuminarne il significato e il destino.

Illuminazioni, alla Rimbaud, si potrebbero appunto definire queste opere. Chiaramonte inizia a realizzarle nel 2011 tra Milano e Berlino, quando l’ombra della malattia l’aveva appena raggiunto. La suggestione delle polaroid di Andrej Tarkowskij che lo avevano affascinato 1), si unisce alla scelta pratica di una macchina leggera e maneggevole.

Così, con una tecnica che è sinonimo stesso di istantaneità (pare che la polaroid sia stata inventata da Edwin Land per accontentare la sua bambina che voleva vedere le foto di famiglia appena scattate, senza aspettare i tempi lunghi dello sviluppo), Chiaramonte va alla ricerca, nel momentaneo, di ciò che momentaneo non è.

L’identità nascosta

Vuole mostrarci che tutto quello che vive in un tempo breve, destinato a finire – e nulla come la malattia ce ne riporta il pensiero – racchiude qualcosa di non precario. Lo dice lui stesso: “Gli haiku e le immagini di Salvare l’ora nascono da due periodi di malattie apparentemente senza speranza: si pongono come tracce leggere della presenza divina nascosta all’interno di ogni forma e figura che splende nel mondo”[1].

Chiaramonte muove da due città che considera entrambe come piccole patrie. Per lui, nato a Varese da genitori di Gela, Milano era la città in cui aveva sempre vissuto, in cui aveva studiato e – fin dagli anni sessanta – si era avvicinato alla fotografia. Era la città dove aveva iniziato – nel 1974 – a esporre e che aveva ritratto tante volte, fino alla monumentale “Milano. Cerchi della città di mezzo” nel 2000, presentata in Triennale ideata dal Centro Culturale di Milano. Era la sua città, insomma.

Ma anche Berlino gli era ugualmente cara, come dimostrano le opere che le aveva dedicato, tra cui il portfolio Berlin. Figure del 2004 e il dittico In Berlin e Berlin, die Stadt, die immer wird del 2009.

Queste polaroid non sono però immagini di Milano e di Berlino (o, più occasionalmente, di Potsdam, Glienicke, Chorin, Gela, Mirandola), ma immagini che cercano tra Milano e Berlino “qualche cadenza dell’indugio eterno”, per dirla con Cardarelli e con la poesia, materia cara e letta da Chiaramonte. Quello che gli interessa non è lo spazio esterno con i suoi accadimenti, ma lo spazio interiore con le sue rivelazioni.

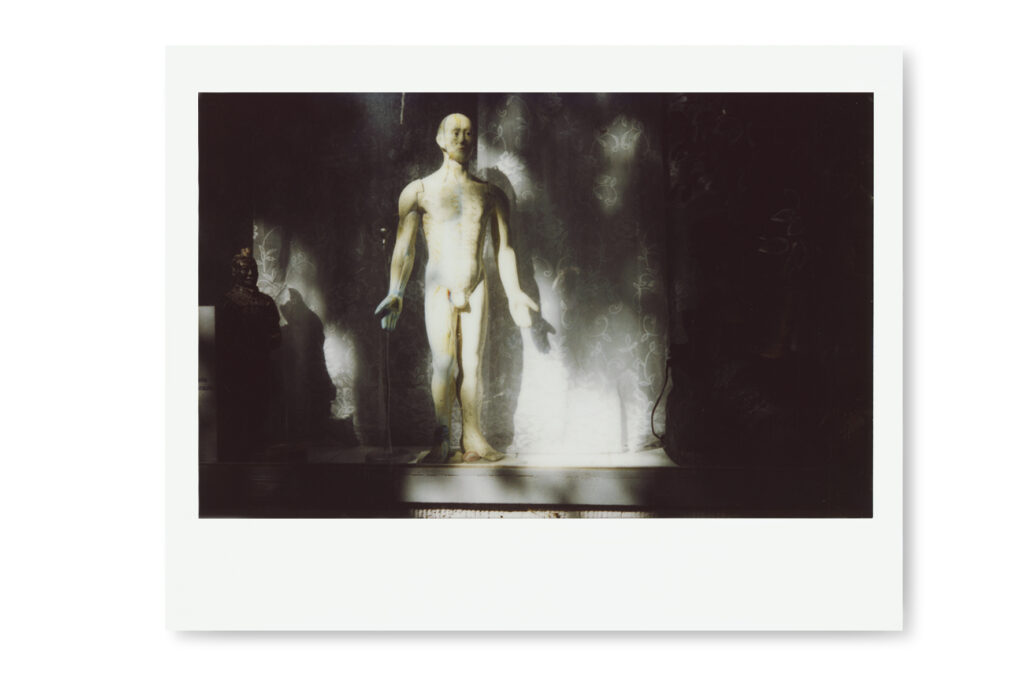

Chiaramonte intitola queste sue opere Inscape, un nome usato da Gerard Hopkins, un poeta inglese morto nel 1889 a nemmeno quarantacinque anni, che a sua volta l’aveva ripreso da Duns Scoto, un teologo medioevale tra i maggiori dell’Occidente. Inscape è la forma individuale e indefinibile di ogni cosa, che di solito col nostro sguardo frettoloso non vediamo, ma che si può rivelare improvvisamente in tutta la sua identità nascosta, in tutta la sua unicità.

L’ora è l’eternità

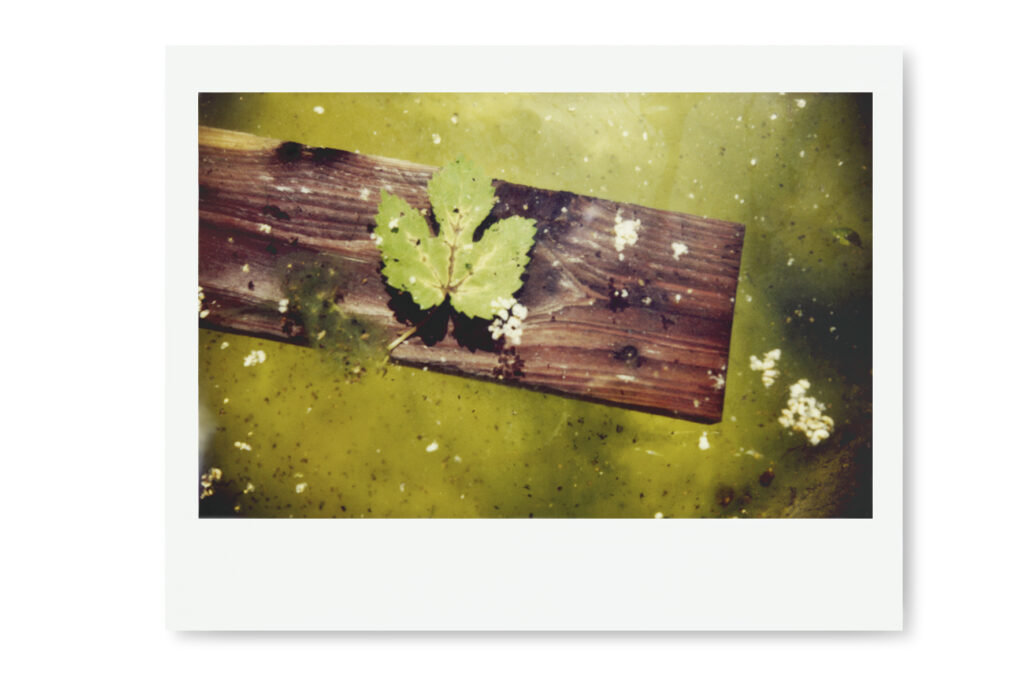

In queste fotografie può essere una processione di foglioline, fiorite chissà come tra la terra grigia e i muri bruciati di Postdam; oppure il ramo di un albero che splende come una piccola costellazione in un folto di verde. Può essere una piuma di uccello caduta in un nido di viti arrugginite; oppure un quadro di Vermeer che si riverbera in una vetrata dietro un anonimo mazzo di fiori, e di cui scopriamo la bellezza più che sui libri di storia dell’arte, con tutte le loro storie.

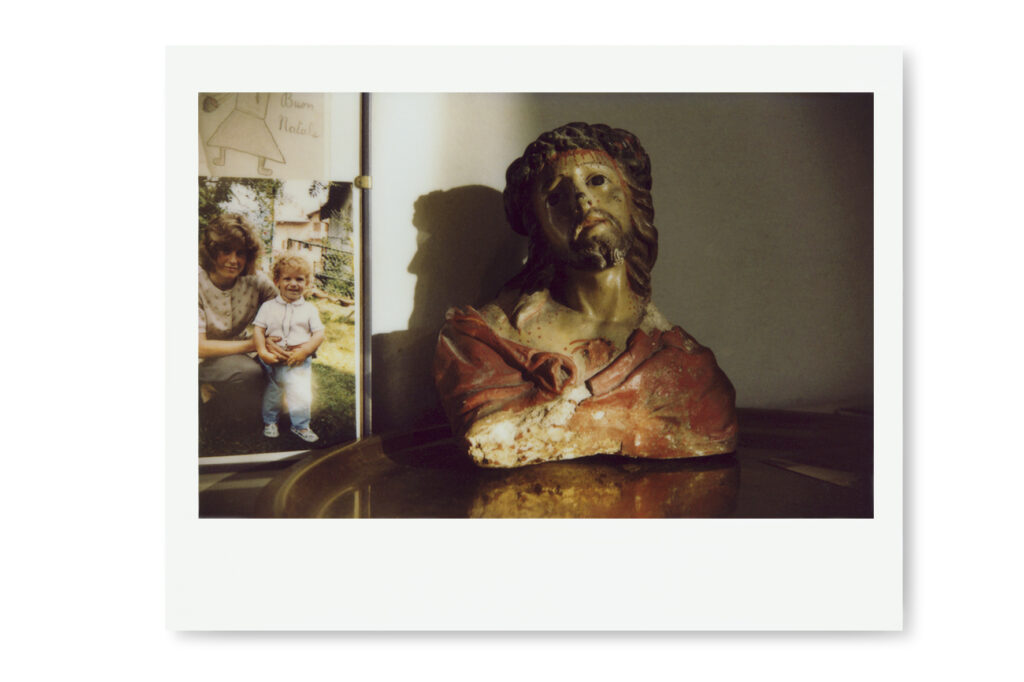

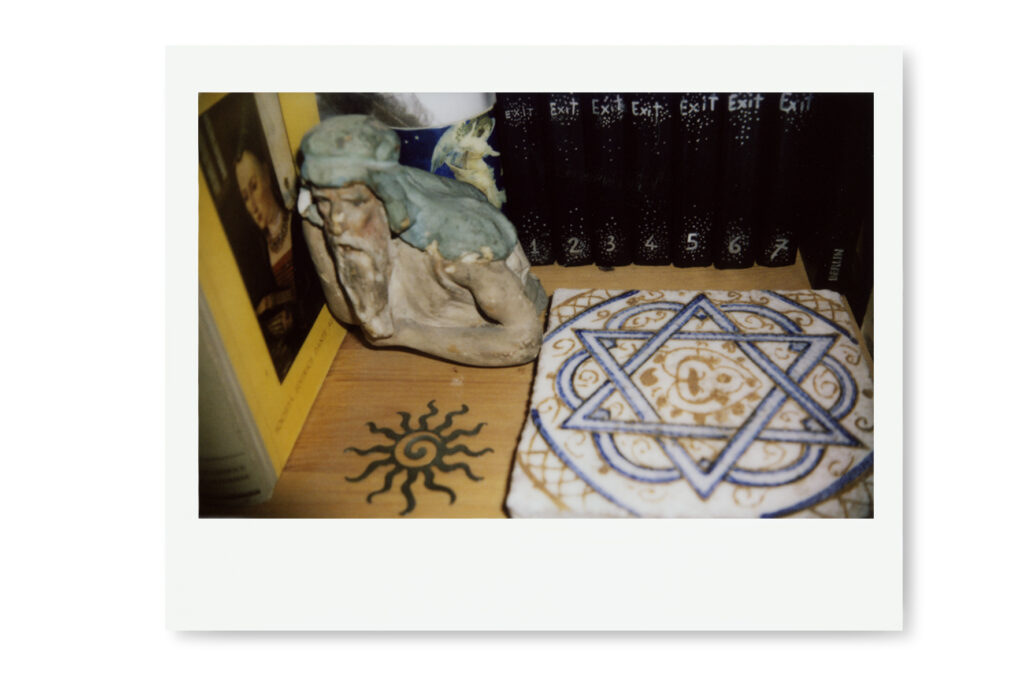

Può essere, ancora, l’angolo di una libreria dove, intorno ai volumi, si affollano reliquie di giocattoli, l’immagine di una Madonna rinascimentale e un autoritratto più luminoso delle carte. Sono cose piccole, insomma, ma lontanissime dalla retorica crepuscolare delle piccole cose, e vicine piuttosto a una realtà metafisica.

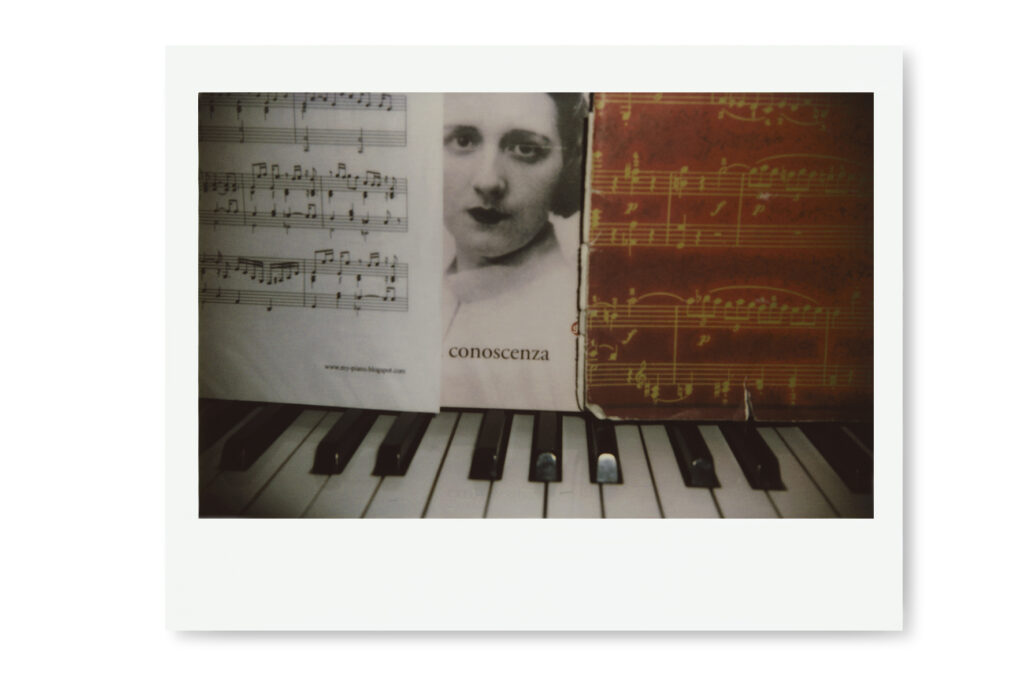

In queste fotografie, l’ombra di un angelo si disegna su una lastra di marmo, accanto a un occhio sapienziale; un firmamento di stelle si annida in una scatola di Natale; in un labirinto incontriamo non il Minotauro, ma un ramoscello di ulivo o di un’altra famiglia d’erbe che ci dà un senso di pace. Qui un raggio di luce colpisce uno spartito musicale ingiallito, ma capace sempre di creare armonie. Qui, ancora, due nanetti di Biancaneve, di quelli che di solito aborriamo per il loro sapore kitsch, rivelano una grazia inaspettata, come Re Magi nel bosco.

Salvare l’ora titola Giovanni, e l’ora è quella di cui parla Ungaretti: “l’ora trattenuta per sempre…, l’ora che cercheremo sempre in tutte le ore”. O, anche, quella dei versi fulminanti di Mandel’stam: “Che ora è? gli chiesero i curiosi / e lui rispose: È l’eternità”[2].

[1] G. Chiaramonte, Dal buio, in Salvare l’ora, con un testo di Umberto Fiori, Roma 2018, p.232. Al bel testo di Fiori, Immagini scritte, rimandiamo anche per un’analisi degli haiku di Chiaramonte.

[2] G. Ungaretti, Caratteri dell’arte moderna (1935), in Vita di un uomo, Milano 1974, p.279; O. Mandel’stam, Kamen (1921)

.