Don Paolo Alliata: la fede è cultura quando fa vivere le grandi domande

Dialogo con il parroco della chiesa di Santa Maria Incoronata a Milano che da otto anni anima serate vis à vis con le pagine della grande letteratura per rintracciare i nessi con le questioni fondamentali della nostra vita. Dunque, veri e propri incontri con la bellezza. Un’esperienza che sgombra il campo da un certo modo di approcciare e interpretare il tema della cultura cattolica in crisi.

7 giugno 2024

Conversazione con don Paolo Alliata

a cura di Nicola Varcasia

Dove Dio respira di nascosto è il titolo di un suo fortunato libro. Ma è anche il sottofondo delle Passeggiate letterarie, serate nelle quali da otto anni don Paolo Alliata, parroco nella chiesa di Santa Maria Incoronata, in corso Garibaldi, a Milano, legge il testo di un racconto o di un romanzo per rintracciarne i nessi con le grandi domande della vita, a partire da come hanno interrogato lui. La cosa, come sanno bene i milanesi e i frequentatori del canale Youtube su cui le serate vengono riproposte, interessa a molti. È dunque indubbio che siamo di fronte a un fatto culturale. Per questo .CON ha chiesto a don Paolo Alliata di proseguire, dal suo punto di vista, il dibattito sulla “cultura cattolica”, iniziato su Avvenire e Il Foglio e proseguito da Franco Nembrini sulla nostra pubblicazione, riportata poi dal quotidiano.

L’avvio della nostra “passeggiata” è spiazzante: «Io non sono un esperto e non ho uno sguardo complessivo sulla cultura cattolica, faccio anche fatica a individuare cosa essa sia, se sia viva o se sia morta e, onestamente, non mi interessa granché. Trovo quei pochi esempi di arte connotata come cristiana di una noia e di una bruttezza mortale. Mi è capitato di vedere dei film che si professano come cattolici, ma che sono assolutamente ideologici».

Come per il giornalismo, dunque, nemmeno “l’arte a tesi” funziona: «Quando è ideologica, l’arte perde di ogni interesse e smarrisce la sua stessa fisionomia. Se un’opera vuole affermare una tesi senza problematizzare il dato mi sembra povera in partenza». Perciò, se vogliamo parlare di arte, meglio non mettere etichette: «Pensiamo a un grande autore come Graham Greene in Il potere e la gloria. Oppure a Flannery O’ Connor,una donna con forti inquietudini, molto connotata, ma non ideologica. Qual è il loro valore? Sono grandi scrittori che hanno qualcosa di significativo da dire, a partire dalla loro esperienza anche di fede e di umanità che si esprime nella fede: questo li rende interessanti».

insomma, la fede che si esprime in una forma d’arte è interessante quando racconta l’umano, lo problematizza ed esplora il mistero della vita: «Se la fede aiuta a diventare esperti di umanità e quindi accompagna a creare opere d’arte significative in questo senso, è un bene, quando diventa il tentativo di addormentare le grandi domande in nome di una risposta già preconfezionata, non la condivido».

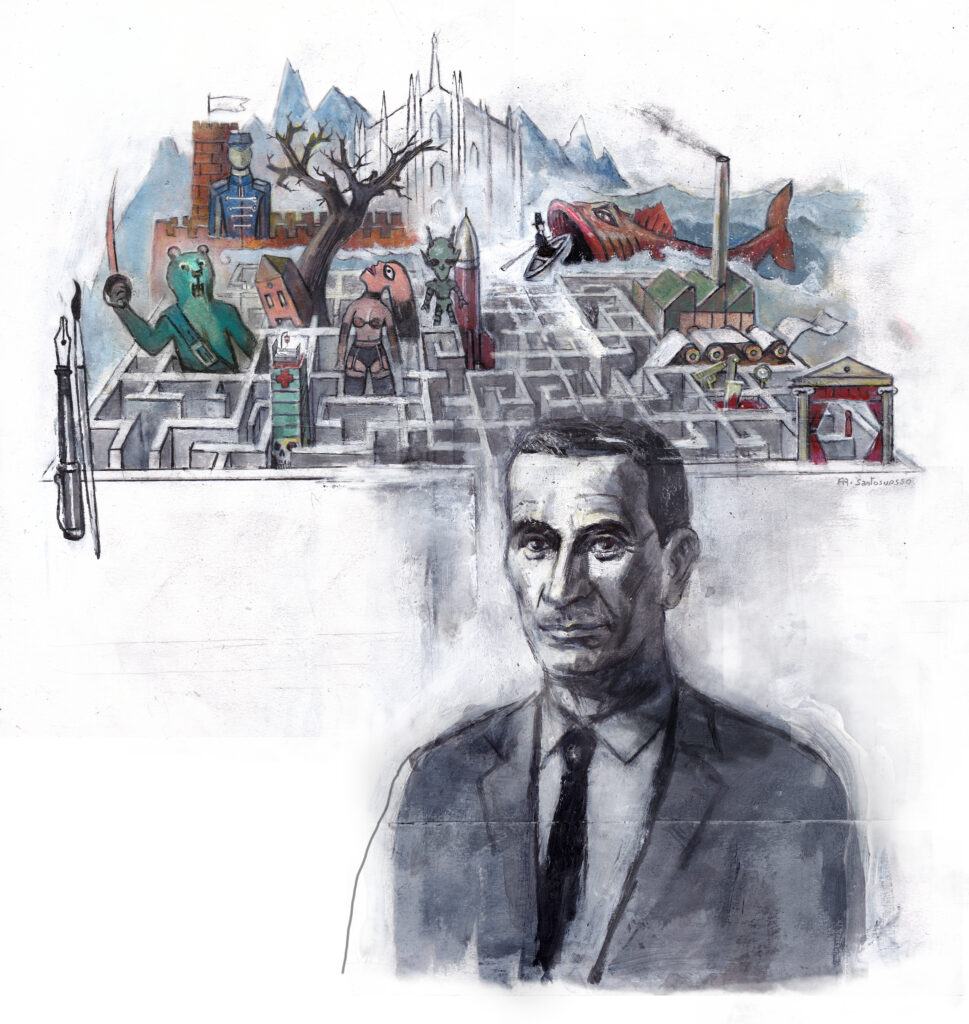

Buzzati e il tema del mistero

La nostra “passeggiata” con don Paolo incontra poi tre brevi tappe, con i nomi di altrettanti autori contemporanei. Il primo è quello di Dino Buzzati, molto amato da Alliata, tanto che la prossima serata (l’ultima in programma, prima di una meritata pausa fino a fine anno) sarà un dialogo con don Carlo De Marchi lungo il racconto La fine del mondo: «Buzzati torna spesso sul tema del mistero che si rende presente, bussa, occhieggia, ti insegue, ti invita e però resta inafferrabile. Non capisci se è un mistero buono o… se ti frega». Per i nostri tempi un po’ piatti, è una tematica preziosa poter riflettere sul mistero inteso come lo spazio del possibile: «Il mistero è ciò che non trattieni e non puoi definire, ma che si rende presente in qualche modo e ti chiama. Il tema dell’avere a che fare con qualcosa che mi supera e mi viene a cercare, con cui è possibile, forse, entrare in relazione e che voglio imparare ad ascoltare – perché ne va della pienezza della mia vita – intercetta il vissuto e la sensibilità di tante persone oggi».

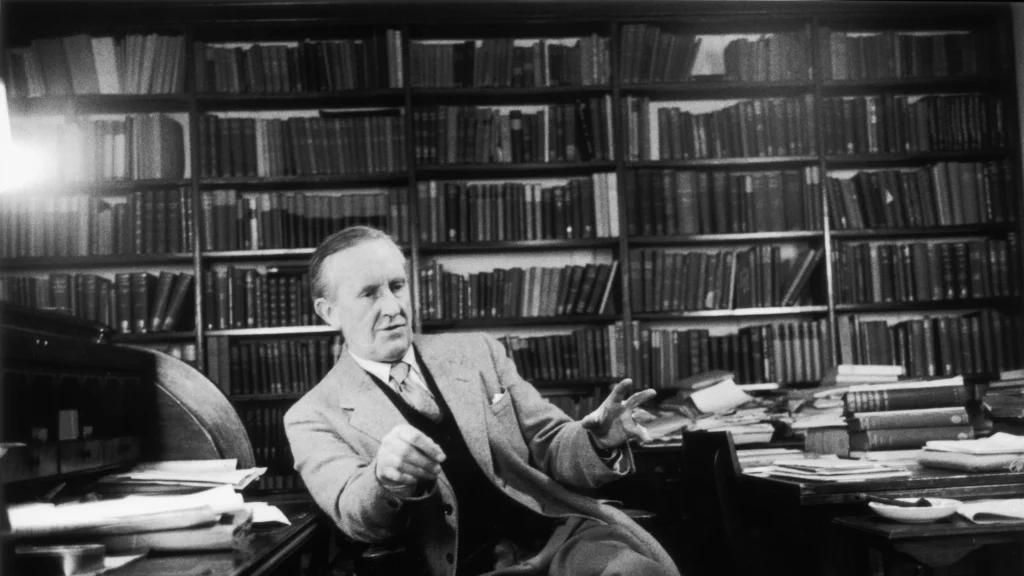

Con il secondo nome, arriviamo a Tolkien nel Signore degli Anelli, per più ragioni: «Anzitutto, è l’emblema del coraggio dello scrittore e del poeta. Tolkien è stato un visionario, ha osato affrontare l’avventura di scrivere un’epica a metà del XX Secolo, quando gli altri docenti universitari lo davano quasi per matto. È anche l’immagine del coraggioso che dà credito alle sue intuizioni e offre il respiro ampio di un romanzo straordinario». In causa sono chiamati i fondamentali della vita umana: «Dal rapporto con il potere alla trasmissione tra le generazioni fino al piccolo che riscatta il mondo, tutti affrontati con un respiro ampio che fa bene al cuore».

Poi c’è tutta la dimensione, attualissima, del viaggio: «Gli adulti riscoprono sempre più l’importanza di camminare, di uscire dalle proprie chiusure e strettezze. A volte, un po’ paradossalmente, penso che uno dei modi che abbiamo a disposizione oggi per fermarci sia di camminare». Nel Signore degli Anelli c’è anche la grande intuizione di una ricerca effettuata non in vista di ottenere qualcosa, ma di liberarsi di qualcosa: «A maggior ragione nell’Occidente del XXI secolo, poter pensare di affrontare l’avventura pericolosa per liberarci da qualcosa che ingombra, anziché di essere in cammino per conquistare, occupare, mi sembra notevole».

Dall’epica alle Piccole cose da nulla. La terza tappa della “passeggiata” ci porta al racconto della scrittrice irlandese Claire Keegan: «Con straordinaria leggerezza, ma lasciando intravedere squarci di grande profondità, affronta il tema delle Magdalene Laundry». Emerso come scandalo una trentina di anni fa, il racconto parla delle case di accoglienza gestite da ordini religiosi a cui le ragazze madri o con altre storie difficili, abbandonate dalla famiglia, venivano affidate affinché recuperassero la purezza perduta, trasformandosi spesso in vere e proprie prigioni: «Tutti sanno che là, sulla collina della città in cui è ambientato il racconto, c’è questa casa di recupero dove le ragazze a un certo punto vengono come inghiottite». Tutti sanno, ma nessuno dice: «Le suore sono potenti, gestiscono la scuola media del paese, la gente non vuole suscitare il vespaio, intuisce qualcosa di strano, poi si ferma». A muoversi, invece, sarà Bill, il protagonista che, scoperto il dramma, dovrà scegliere la posizione da prendere rispetto alla verità disattesa da tutti: «Ma quando decido di me, faccio i conti con la mia storia – Bill è figlio di una ragazza madre – e con il futuro di coloro a cui voglio bene: fino a dove sono disposto a pagare il prezzo della verità? Questo racconto, dalla scrittura molto pacificata, senza scossoni, dà l’impressione di trovarsi in un fiume trasparente, che scorre tranquillo che, proprio come quello descritto dalla Keegan, in profondità mostra molte altre cose rispetto a quelle che vengono raccontate».

Un esercizio di ascesi

Inevitabile, prima di arrivare al termine della passeggiata, una piccola deviazione che ci riporta verso la cultura cattolica e il “prendere posizione”, magari rispetto ai cosiddetti temi divisivi. Qual è l’equilibrio da mantenere? Quando alzarsi e dire “non sono d’accordo?”. «Difficile dare una risposta univoca, l’importante è esprimere chiaramente la propria posizione che, però, sarà veramente comprensibile solo quando l’altro percepirà che sei dalla sua parte e stai camminando con lui, magari con idee anche molto diverse». Nessun timore di cadere nella retorica dell’ascolto: «Il passo che ci compete è di cercare di ascoltare davvero la posizione dell’altro, comprenderla dal di dentro per quanto possibile. Questo accade quando si è capaci di dare all’altro un credito iniziale di fiducia, resistendo alla tentazione facile di squalificarlo come un idiota o un fondamentalista. Incluso il caso del fondamentalista cattolico, che è la posizione con cui faccio personalmente più fatica».

La passeggiata volge davvero al termine e ci si chiede come faccia don Paolo ad essere contento di seminare senza pretendere mai un riscontro da chi ascolta le sue serate: «È un esercizio di ascesi, che va di pari passo con la domanda: sto combinando qualcosa nella vita? Sto aiutando una comunità a crescere? Di per sé il risultato direbbe no! Da che sono all’Incoronata, la comunità domenicale che si ritrova al di fuori della messa non c’è, mentre sullo sfondo ho il confronto con le esperienze passate, a San Simpliciano e alla parrocchia del Rosario, dove c’erano tanti e vivaci gruppi con cui si camminava insieme».

Oggi don Paolo assiste a una crescente partecipazione alla messa domenicale, magari da parte di persone che vengono per ascoltare la predica senza fermarsi alla celebrazione e gran parte di loro non le conosce nemmeno: «Vengono, ascoltano e poi se ne vanno. Alle serate ancora di più. È accompagnare le persone questo? Sto aiutando le persone a crescere nella fede, cioè all’interno di una relazione personale con il Signore della vita che si esprime poi in una dimensione comunitaria, sociale, di impegno civile? Non mi pongo troppo il problema: è la logica del seminare. Quello che mi dà forza e fiducia è ciò che Gesù dice (Marco 4), il seminatore semina, poi va a dormire. Come il seme mette radici e cresca, lui stesso non lo sa. A me piace seminare, vivere questo approccio nella predicazione e poi tutto il resto è nelle mani del Dio vivente. Questo mi dà pace. La fiducia è che qualche seme attecchisca e generi qualcosa che a sua volta semini altrove, in altri cuori».

Dopo tanto peregrinare, torniamo alla domanda iniziale, che cos’è la cultura (cattolica e no)? «Per me è una forma, forse la forma di risposta alla grande domanda sul che cosa voglia dire diventare vivi per davvero. La cultura è ciò che sorge, il tentativo sempre rinnovato di rispondere a questa domanda. Noi abbiamo una grande fame di diventare vivi, non siamo mai davvero vivi. In questo senso, se una cultura cosiddetta cattolica sceglie di raccontare l’umanità di Gesù di Nazareth, anche questo potrebbe essere un buon servizio. Il più umano dei figli di Adamo è Gesù, quindi, se c’è un modo credibile, godibile –come nella serie The Chosen –di raccontare pur in modo imperfetto l’umanità di Gesù e questo suscita in chi legge il desiderio di assomigliargli in qualche modo, potrebbe essere bello».

Appuntamento giovedì 13 giugno, alle ore 20, presso la chiesa di Santa Maria Incoronata, in corso Garibaldi 116, a Milano