Don Milani, non un modello di scuola ma… la scuola

Passione educativa

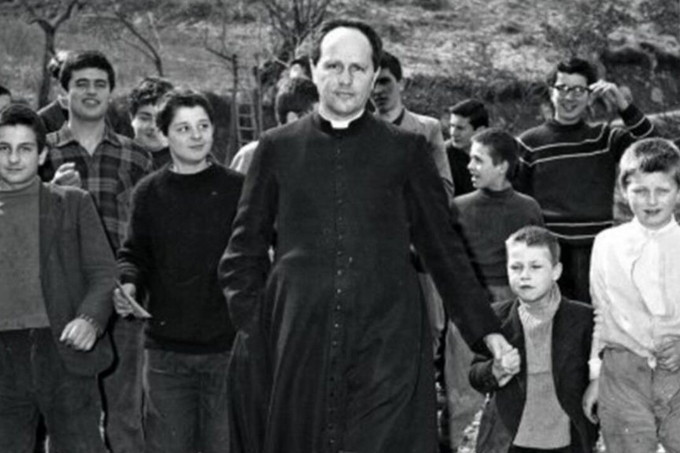

Cento anni fa nasceva don Lorenzo Milani, un grande educatore che ha saputo risvegliare nei suoi ragazzi l’umano per aprirli al divino. Prendendoli sempre sul serio. Una scuola di popolo rigorosa, la sua; dove non vi era spazio per concessioni alla retorica ed esaltazioni ideologiche. Del suo carisma e della sua attualità parla la professoressa e scrittrice Graziella Bonansea.

19 maggio 2023

Conversazione a cura di Angelo De Lorenzi

Il centenario della nascita di don Lorenzo Milani (23 maggio 1923) è l’occasione per interrogarsi su una figura alla quale si continua a rivolgere molta attenzione.

Personaggio carismatico, educatore radicale, insegnante, prete e scrittore, su don Milani si è scritto tanto e si sono spesi parecchi giudizi. Di questa straordinaria figura molto vicina ai ragazzi, prima a San Donato a Calenzano, poi con la scuola che fondò in una frazione di montagna, Barbiana, parliamo con la professoressa Graziella Bonansea, storica di professione, fondatrice fra l’altro della Società Italiana delle Discipline Storiche.

Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico, a partire dagli anni Novanta si è aperta anche alla narrativa (Più che la notte, ed. San Paolo, Cécile. Di sete e di acque, Neos editore, Tre inverni, La tartaruga) e alcuni dei suoi romanzi si confrontano con il mondo giovanile, ricco di domande e aspirazioni.

Papa Francesco quando si recò a Barbiana nel giugno del 2017 disse che gli ex allievi di don Lorenzo sono “stati testimoni della sua passione educativa, del suo intento di risvegliare nelle persone l’umano per aprirle al divino”. Che cosa pensa di questa affermazione del Santo Padre?

La prospettiva di papa Francesco è che esista una domanda di spiritualità da parte dei ragazzi.

Questa esigenza rimane sotterranea, ma c’è. Papa Francesco la recupera e la rilancia. Don Lorenzo Milani, da par suo, ha un’impostazione che privilegia la concretezza.

Ha davanti prima di tutto una persona, nella sua interezza. La sua scuola è popolare, frequentata da giovani che arrivano dalle campagne, un pugno di ragazzi analfabeti, figli dei contadini della zona: rielabora anche il tipo di scuola degli anni ’40 dell’avviamento al lavoro. Il modello, prima della riforma degli anni ’70, prevedeva due possibilità: da una parte la via che indirizzava verso gli studi superiori, dall’altra una formazione propedeutica all’avviamento al lavoro.

Il tentativo di don Milani fu quello di unire queste due diverse tradizioni non negando l’una o l’altra. Occorre considerare che ai quei tempi le classi borghesi si dedicavano generalmente agli studi, mentre i figli dei contadini erano avviati presto al lavoro.

A don Milani premeva curare e rafforzare l’aspetto formativo, quindi di studio, coniugandolo con l’impegno pratico. Era una scuola dura, impegnativa, quella di don Milani. Per approfondire una materia talvolta costruiva degli oggetti con i ragazzi, come nel caso dell’astrolabio per imparare l’astronomia.

Credo che nella sua proposta educativa ci sia questo aspetto molto importante del fare: la dimensione dello stare dentro la concretezza delle cose e delle persone.

Chi ha ripreso la visione di don Lorenzo Milani in maniera significativa è stato don Luigi Giussani ne Il Rischio educativo, uno dei suoi libri più importanti, dove parla di un soggetto, il discente, visto nella sua interezza, composto da corpo e da spirito. Nelle pagine di don Giussani c’è il tema della passione educativa comune a quella di don Lorenzo Milani. Siamo di fronte a grandi modelli di maestri, come nel caso di don Bosco e madre Teresa di Calcutta fino a san Giovanni Paolo II.

Sono figure che lasciano delle tracce. Aggiungo – purtroppo – che uno degli aspetti più tremendi della modernità sia il seguente: mentre tutte le civiltà si sono espresse in un desiderio di Dio, oggi invece, il modello culturale ha contribuito a spegnere questo desiderio.

Papa Francesco, nella stessa visita a Barbiana, aggiunse che “per don Milani, la scuola è stato il modo concreto per svolgere la sua missione, dandole un fondamento solido…”

Trovo, in questo, una sintonia fra il Santo Padre e don Milani. Uno dei tratti più significativi del messaggio di papa Francesco è quando parla di una Chiesa in uscita, che deve andare nelle periferie, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle esistenziali. L’altro, il lontano, è la nostra periferia.

Papa Francesco ha cara una dimensione che appartiene anche agli atei, lontani dalla prospettiva religiosa, e con loro dialoga. Questa costruzione del dialogo, in cui non lasci fuori nessuno, è stata portata avanti da tante figure nella Chiesa. Penso, ad esempio, a Madre Teresa di Calcutta.

Nell’esperienza educativa di don Lorenzo Milani colpisce la sottolineatura della parola. Che cosa intendeva esprimere, a suo parere, con questo termine?

In termini politici significa rappresentanza, stare dentro le istituzioni, avere una soggettività pubblica, politica, collettiva. Questo è un altro aspetto importantissimo dell’insegnamento di don Lorenzo Milani.

Questa questione della parola è fondamentale nelle nuove generazioni. Oggi i ragazzi stanno all’interno di modelli che li plasmano e in qualche modo li indirizzano al punto da rischiare di non avere più un loro linguaggio.

Questo è un nodo della contemporaneità, che proprio don Milani aveva ben chiaro. Lui partiva dal Vangelo: portare quella Parola e da quella Parola dare la parola ai poveri. Che cosa vorrebbe dire oggi? Questa ce la dobbiamo porre come questione.

Qual è oggi il contributo specifico di don Lorenzo Milani? Qual è la sua contemporaneità?

Don Milani ha introdotto una nuova pedagogia: era per la formazione integrale del soggetto, che non tiene fuori niente. Questo è un valore grandissimo anche oggi. Lui ci sollecita a ripensare il modello di scuola che deve tener conto della storia dei ragazzi. E oggi sono anche storie di emigrazione di giovani che arrivano da Paesi extraeuropei.

Che tipo di scuola trovano da noi? Una scuola inclusiva che raccoglie la loro ricchezza e la rilancia?

Oppure una scuola che segue i propri modelli e con i ragazzi dialoga poco? Durante le mie ricerche ho avuto la possibilità di condurre alcune interviste ai ragazzi.

Mi ricordo una studentessa di un liceo di Pinerolo che raccontò per la prima volta la sua storia, il suo sogno dell’Europa.

Parlò del suo arrivo nel nostro Paese, delle sue paure di fare il suo ingresso in una società che non conosceva per nulla. Lei non sapeva la nostra lingua e aveva l’urgenza di apprenderla subito. Come si sarebbe comportato don Milani con lei?

La ricchezza, la forza di don Milani stava nell’impegno e nel tentativo di incontrare un soggetto intero, con la testa, il corpo, la memoria e una storia.

Allora si trattava di giovani contadini, oggi il contesto è diverso: don Milani avrebbe incontrato giovani extracomunitari provenienti da altri Paesi. Oggi in Italia abbiamo ragazzi che arrivano da luoghi diversi dai nostri e per noi devono diventare una ricchezza.

Non possiamo arrenderci di fronte alla difficoltà e alle contingenze. Se ora non possono usare la nostra lingua perché ancora non la conoscono, utilizzeranno altri linguaggi!

Nella mia esperienza professionale ho incontrato questi giovani ai quali chiedevo di disegnare perché non parlavano ancora italiano. Rappresentavano il loro viaggio e quello dei loro genitori.

Era interessante il fatto che rappresentassero come enorme il loro Paese di origine, mentre l’Europa era disegnata come un puntino, per loro era nulla.

Certo, è difficoltoso per gli insegnanti mettere in pratica il modello educativo proposto da don Lorenzo Milani, ma non è un’impresa impossibile. Si può mettere in pratica questo approccio utilizzando diverse discipline come, ad esempio, la letteratura dove si dialoga costantemente con l’altro. Può essere una sfida interessante.

La sua figura fu anche osteggiata…

Don Milani non era stato capito al suo tempo all’interno della Chiesa. Il suo testo, Esperienze pastorali, fu bandito e ritirato dal commercio per disposizione del Sant’Uffizio, perché il linguaggio adottato fu considerato eccessivo e inopportuno.

Fu mandato a Barbiana. Don Milani fu scoperto dopo la sua morte quando fu approfondita la sua figura.

Le sue esperienze proposte prima del 1968 furono una novità, ma lo stesso movimento del ’68 non guardò con attenzione don Milani perché lo relegò all’interno di un modello ecclesiastico. Con la sua scuola valorizza le culture popolari, quella contadina e operaia. Don Milani era molto avanti rispetto alla società di allora. Aveva anticipato i tempi.

Nella sua scuola, per esempio, aveva abolito le punizioni corporali soprattutto nei confronti dei maschi cui si ricorreva ancora ampiamente fino agli anni ’60.

Che cosa pensa di “Lettere a una professoressa”, probabilmente il testo più noto di don Milani?

Si tratta di un testo corale.

La mano è la sua, ma il libro è il frutto di una coralità.

Sono i ragazzi a porre dei problemi alla professoressa, il che è uno dei motivi del successo di questo testo.