Cormac McCarthy: «Nella vita quel che importa è la vita»

È uscito un quasi inedito del grande autore americano che ha per titolo “Il tagliapietre” (Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli). Si tratta di un testo pensato per il teatro e quasi mai rappresentato. Un’opera densa di significati che ruota intorno alle vicende assai drammatiche di una famiglia del Kentucky. La sua lacerazione è la lacerazione di un’America antropologicamente in difficoltà. Fotografata da monologhi e dialoghi che non fanno sconti. Perché la realtà ha il suo prezzo. Ma la carità non ha prezzo.

11 aprile 2025

Inquietudine americana

di Enzo Manes

«Ciò di cui più ho bisogno è imparare la carità. Più di ogni altra cosa». Le opere di Cormac McCarthy sorprendono il lettore con queste folgorazioni. Pensieri di monologhi e dialoghi che sono riflessioni piene. Essenziali. Pensieri ruvidi di donne e uomini che, cascasse il mondo, sono lì, personaggi estremi e normali, inzaccherati con la realtà, sporcati dalle circostanze, tesi a comprendere tra domande che impennano e cadute rotolanti.

Cinque atti che ci seguono

Come sappiamo, McCarthy si è congedato dalla vita lasciandosi due capolavori come “Il passeggero” e “Stella Maris”. Ispidi, necessari, supplicanti, caritatevoli. E, inaspettatamente, lo ritroviamo ora in un sostanzialmente lavoro inedito per l’Italia, un testo teatrale che risale al 1994 intitolato “Il tagliapietre”.

Questo regalo lo dobbiamo alla casa editrice Einaudi nell’ottima traduzione di Maurizia Balmelli.

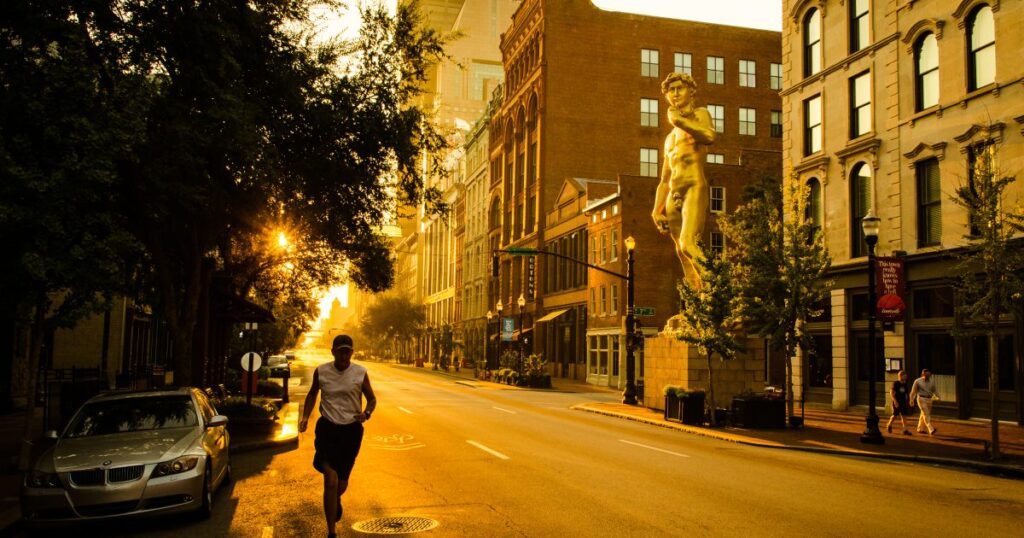

“Il tagliapietre” è un dramma in cinque atti che si svolge per la quasi totalità in interni. Siamo a Louisville, Kentucky, Midwest. Primi anni settanta del Novecento. Insomma, è l’America laterale, trascurata, contradditoria, dura, recalcitrante alla svolazzante cultura delle panchine di Manhattan come alla narrazione elitaria che persegue a celare la disperazione di San Francisco e altri aloni californiani.

Più anima blues e dolente umanità in questa rappresentazione teatrale dove la vita non è teatro spettrale. Sulla scena transitano e lasciano il segno quattro generazioni di una famiglia nera che di nome fa Telfar. Quella di questa famiglia è una storia assai drammatica, prossima al limite, che ansima di America sudata, che va dritta al punto anche se quel chiodo che sporge, punge e fa male.

Una famiglia lacerata

Il perno della famiglia fa di professione il tagliapietre. Ha trentadue anni e un vissuto già piuttosto importante. Si chiama Ben. Ben Telfar. L’uomo ha lasciato gli studi in psicologia per portare avanti la tradizione di famiglia. Quella di scalpellini, cioè tagliapietre. Come faceva nonno Papaw, tipo austero, di grande fede, sempre incline a perseguire il sentiero accidentato dell’onestà e della rettitudine.

Per Ben è un esempio, vorrebbe tanto far proprie quelle virtù. Ma il mondo si sta impegnando per fargli provare altro. Lo azzanna, lacera le sue aspirazioni colpendolo negli affetti familiari. E così incontriamo le vicende traumatiche dei suoi cari. La sorella più grande, Carlotta, è dentro fino al collo in un matrimonio ormai perduto; suo figlio, quindici anni, è in terribile conflitto con sé stesso e gli altri al punto di precipitare nella tragedia della droga. La moglie di Ben si chiama Maven, è una donna solida che vorrebbe diventare un avvocato, non solo come forma di riscatto sociale, piuttosto come legittima aspirazione personale. Big Ben è naturalmente il padre di Ben. Anche lui è animato da rivalsa però scherza col fuoco e capitola in un fragoroso tracollo finanziario. Un fragore che apre alla tragedia.

«Niente si raggiunge una volta per tutte»

Appena dopo poche pagine avvertiamo che la vicenda scivolerà via in fretta dall’equilibrio precario. I monologhi e i dialoghi secchi e a loro modo filosofici sono incisioni nella carne. Riflettono uno stato delle cose che sembra proprio non poter lasciar alcun pertugio aperto alla consolazione.

McCarthy è anche lui un tagliatore di pietre, uno scalpellino della parola che va in fondo nei fossati della vita. Ben Telfar inciampa in quei fossati allo stesso modo di come si impatta nelle stazioni della Via Crucis.

C’è più di qualcosa di biblico nell’arroventarsi e arrovellarsi della storia come se l’autore volesse richiamarsi e richiamare al senso del quotidiano con cui quotidianamente fare i conti, anche conil rischio di finire travolti nel tentativo di darsi spiegazioni alla lettera. Ben, forse con affinità alla figura di Giobbe, accetta la provocazione lacerante di poter rimanere “pietrificato” quasi che di lì passasse un’ipotesi di sincera, seppur faticosa, risalita. «Niente si comprende una volta per tutte. Niente si raggiunge una volta per tutte. La grazia lo so somiglia molto all’amore e non la puoi meritare. È liberamente data, senza ragione né equità. Cosa potresti fare per meritarla? Cosa?».

E ancora Ben che dice da scalpellino consumato che tutti i giorni si misura con la durezza ma anche la morbidezza della pietra: «So che i piccoli atti di valore sono forse tutto ciò che è visibile di grandi movimenti di coraggio interiore. Perché siamo tutti eletti, ciascuno di noi, e ci siamo imbarcati per un viaggio verso qualcosa di inconcepibile. Non sappiamo che cosa ci verrà chiesto, e non abbiamo niente a sostenerci se non il consiglio dei nostri padri».

Un manovale che pensa

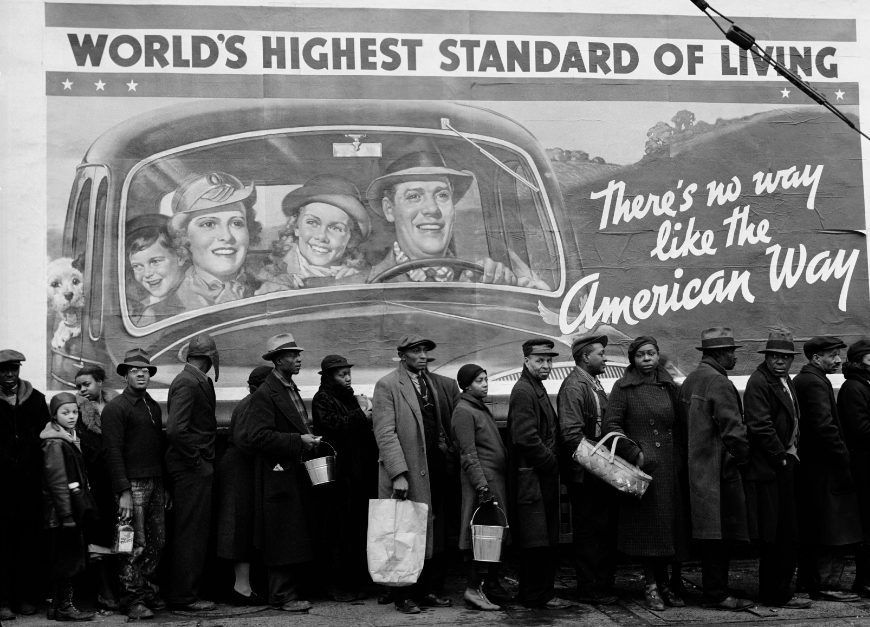

Sono sufficienti questi passaggi per collocare Ben Telfar nella galleria creativa che ospita gli indimenticabili personaggi di McCarthy. E la storia ne affastella altri e tutti puntuali nel porre in risalto l’intensità del dramma che si va compiendo. Lui e la sua famiglia, colpiti nel profondo, rappresentano la faccia di un popolo, quello americano, che denuncia un travaglio esistenziale complicato da sopportare.

Certo, McCarthy avverte nell’opera come vi sia ancora quasi intatto il problema dei neri nella società dell’America profonda e siamo già negli anni settanta del secolo scorso. Tuttavia, lo sconquasso umano, pensieroso, vertiginoso, incessante nel manifestarsi delle molteplici situazioni, è lo specchio scheggiato di un mondo ferito, traccia indelebile di un progressivo disfacimento dell’uomo in quanto tale.

Il richiamo ai padri, ai vecchi appare allora proprio come il tentativo diricollocare al centro della scena il popolo. Senza il popolo è difficile che il mondo possa rialzarsi. Che possa redimersi del suo disfacimento antropologico.

Perciò, il rifarsi all’immagine di Dio nella lotta quotidiana indica per McCarthy la pertinenza di un valore essenziale; quello del riconoscimento che spaccare la pietra della maledizione è atto liberatorio. Un lavoro virtuoso, di sudore e lacrime. Roba di popolo. Che può dire la sua perché frequenta la vita. «Pensare è cosa rara in tutti gli strati sociali. Ma un manovale che pensa, bè, sembra più verosimile che il suo pensiero sia temperato dall’umanità. È più propenso alla tolleranza. Sa che nella vita quello che importa è la vita».

Già. Quel che importa è la vita. Tutta. Perché non si butta via nulla. Anche se aggiustare tutto non è dato all’uomo. D’altronde, per rimanere nei territori della Bibbia così cara a McCarthy, è noto che la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra angolare. A proposito di carità.