Hannah Arendt, Augusto Del Noce: la fine dell’autorità, il ritorno del potere

Perché il futuro non si costruisce più sulle spalle dei giganti. Viviamo nell’assenza di attracchi. I legami sono venuti meno. E così si è svuotato il concetto di autorità come riconoscimento per lasciare il pericoloso centro della scena al potere come imposizione. L’oggi è pervaso da una politica che si concepisce come dominio proprio perché l’autorità è scomparsa. La lezioni di due autorevoli maestri del pensiero. Percorsi così attuali perché così drammatici. In un tempo dove la violenza è sempre più arma del potere. Unica matrice relazionale possibile

14 marzo 2025

Nuovi totalitarismi

di Marco Dotti

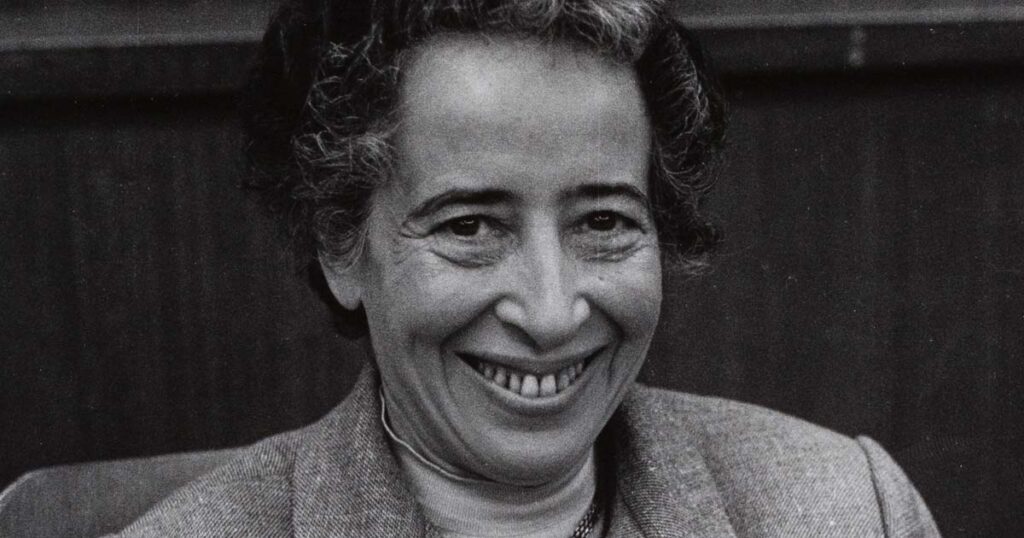

Ci sono idee che non resistono allo scorrere del tempo, come statue invecchiate male, che la pioggia leviga e il vento sgretola. Altre, invece, hanno una resistenza ostinata, come certe cattedrali che continuano a dominare il paesaggio, anche quando nessuno prega più nei loro chiostri. L’idea di autorità, secondo Hannah Arendt, appartiene a questa seconda categoria. È un concetto che si è trasformato, eroso, frantumato, ma che continua a incombere sul nostro orizzonte, come un monumento crollato che non si riesce a dimenticare.

Il passato come struttura

La questione, secondo Arendt, che ne scrisse in un saggio centrale tra quelli raccolti nel suo “Between Past and Future” (1961) è che, con l’avvento della modernità, abbiamo visto spegnersi ogni residuo di autorità. Un incendio lento dello spazio pubblico, che ora si è lasciato occupare solo dalla cenere. Arendt lo dice senza giri di parole: «Gli sforzi compiuti dalla filosofia per trovare un concetto di autorità che impedisse il deterioramento della polis e proteggesse la vita del filosofo fallirono per la mancanza, nella vita politica greca, di una nozione dell’autorità ispirata a una diretta esperienza politica».

Qualcosa si è spezzato consegnandoci un mondo senza radici. La modernità ha sciolto il legame tra autorità e tradizione. Se i Romani credevano nella auctoritas maiorum, ovvero nel peso degli antenati, noi ci siamo abituati a vivere senza il conforto di una guida. Arendt è spietata su questo punto: «Il passato risulta santificato dalla tradizione appunto in tale contesto principalmente politico. La tradizione lo conservava passando da una generazione all’altra la prova fornita dagli avi, i quali dapprima erano gli stessi testimoni e realizzatori della sacra fondazione, e in seguito l’avevano innalzata attraverso i secoli con la loro autorità». Il passato, dunque, non era solo memoria, ma struttura. Non solo tempo, ma spazio: qualcosa che rendeva il mondo stabile.

Oggi invece navighiamo senza appigli. Il futuro non si costruisce più sulle spalle di giganti, ma su progetti improvvisati, su costruzioni effimere. Non c’è un filo che lega il prima al dopo. Arendt lo vede chiaramente: «Finché la tradizione proseguì senza soluzione di continuità, l’autorità rimase intatta: era inconcepibile qualunque atto che escludesse autorità e tradizione o ripudiasse criteri e modelli accettati e consacrati dal tempo». Una delle intuizioni più forti di Arendt è che il potere e l’autorità non sono la stessa cosa, ma un tratto distintivo della modernità è l’impulso a confonderli.

La confusione è nata quando abbiamo iniziato a pensare che l’unica forma di comando possibile fosse la coercizione, la forza, la legge.

Ma l’autorità, quella vera, non ha mai avuto bisogno della violenza. «Caratteristica principale dei detentori dell’autorità è di non avere alcun potere», scrive Arendt. E poi aggiunge: «Poiché non è potere, l’autorità ci sembra stranamente elusiva e impalpabile».

L’autorità non è una frusta con cui si ordina, non è una legge che punisce. È un riconoscimento spontaneo.

Come gli anziani di Roma che non imponevano, ma consigliavano. La loro parola “innalzava” il popolo, senza bisogno di catene. Arendt lo spiega con una precisione chirurgica: «L’”innalzamento” compiuto dagli anziani si dimostra autorevole proprio in quanto consiste in un puro e semplice consiglio che non richiede, per essere seguito, né la forma imperativa, né alcuna coercizione esterna».

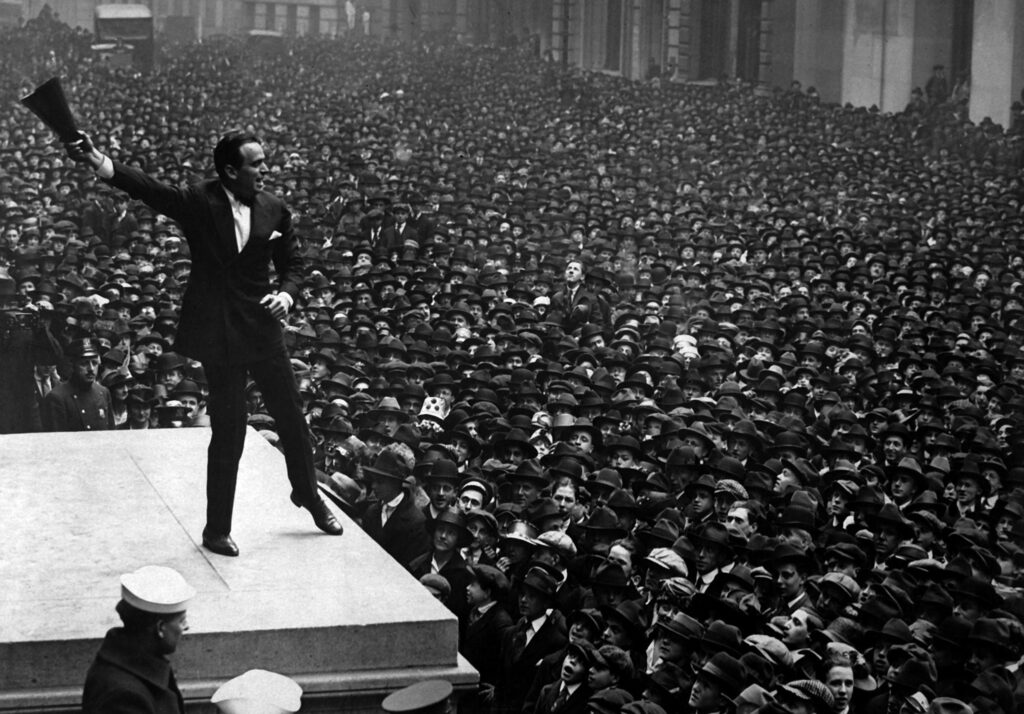

Ma se l’autorità è scomparsa, cosa ci resta? Solo il potere. Il problema è che il potere, senza un fondamento, diventa al contempo instabile e fonte di continua instabilità. È un castello di carte che regge finché il vento tace. Basta una folata e tutto crolla. Arendt vede questa fragilità nella politica moderna: senza autorità, il potere è costretto a diventare sempre più aggressivo, più visibile, più violento. A «cospirare in pieno giorno», secondo la nota formula di Alexandre Koyré.

Le conseguenze di una pericolosa confusione

È qui che la riflessione sull’autorità della Arendt – pur con tutte le macro-differenze tra le due filosofie– incrocia quella, attualissima, di Augusto Del Noce.

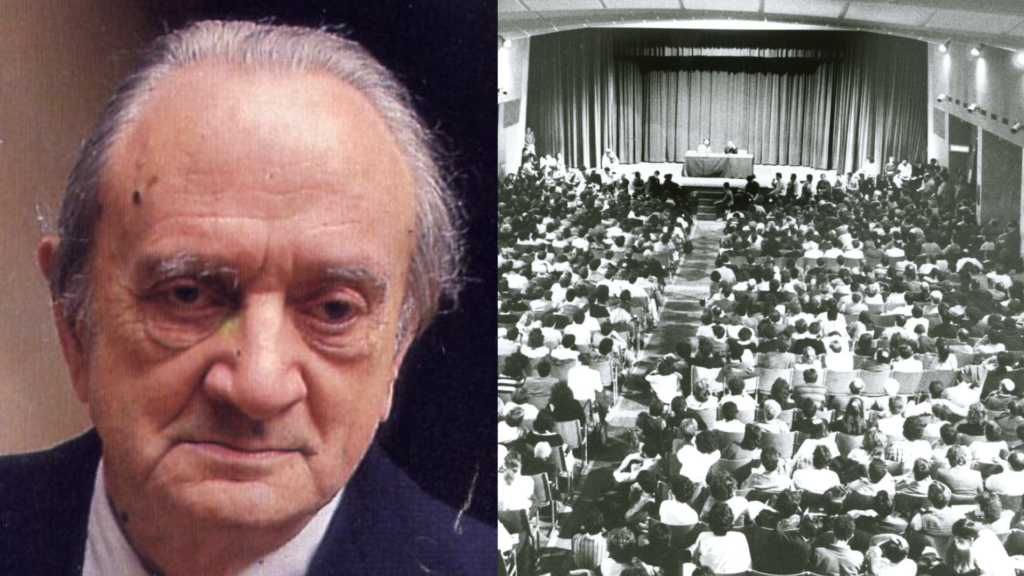

In una voce dedicata al concetto di autorità, pubblicata nella pionieristica “Enciclopedia del Novecento” dell’Istituto della Enciclopedia Italiana (1975) e oggi ripubblicata in un aureo volumetto con una prefazione di Massimo Bray (“Autorità”, Treccani, Roma 2024), Del Noce insiste sul fatto che «l’eclisse dell’idea di autorità è tra i tratti essenziali del mondo contemporaneo: anzi è tra essi il più immediatamente sensibile». Anche per il filosofo italiano, l’errore della modernità è stato confondere l’autorità con il potere. Il potere si impone, l’autorità si riconosce.

Eppure, nel mondo contemporaneo, l’una è stata riassorbita nell’altro, fino a perdere ogni distinzione. «Le conseguenze filosofiche della confusione tra autorità e potere sono incalcolabili», osserva Del Noce. Se l’autorità è legata a una sorta di sovraumanità del vero, il potere è arbitrario, mutevole, funzionale alla contingenza. Del Noce richiama non a caso il pensiero di Antonio Rosmini: l’autorità non può essere ridotta alla volontà di chi comanda, perché il suo fondamento è oltre l’uomo, è una manifestazione dell’ordine dell’essere. Senza questa dimensione trascendente, l’autorità diventa una semplice giustificazione dell’esistente, un’ideologia che maschera il dominio.

La parola “autorità” stessa racconta questa tensione. Viene dal latino auctoritas, che ha a che fare con augere, cioè “accrescere”. L’autorità non è imposizione, ma capacità di far crescere, di elevare. L’auctor non era solo chi aveva il potere, ma chi dava origine a qualcosa di nuovo, chi creava.

Roma lo ha scolpito nella sua lingua, facendone un concetto che teneva uniti il passato e il futuro, la memoria e l’innovazione.

Oggi, persa questa radice, l’autorità si è ridotta a regolamento, a burocrazia, a imposizione senza legittimazione. In un mondo che ha perso la tradizione e l’autorità, la politica diventa un gioco di forze cieche dove a prevalere è un certo funzionalismo. Arendt lo dice in modo lapidario: «Se la repubblica dev’essere “fatta” dall’equivalente politico dell’artigiano o dell’artista, in base a una τέχνη codificata e alle norme e ai criteri di questa particolare “arte”, nessuno più del tiranno può essere adatto a raggiungere lo scopo». Senza autorità, la politica si riduce a una tecnica, un mestiere da esperti, o peggio ancora, a un atto di violenza che si fa sistema.

E infatti è quello che vediamo oggi, dove la violenza sembra l’unica matrice relazionale possibile. Quando l’autorità scompare, resta solo la lotta per il dominio. E la scelta non è più una vera scelta, ma solo un’oscillazione continua tra quel dominio e la correlativa sottomissione. In questo senso, mai come ora sembra necessario riflettere sul rapporto tra negazione dell’autorità e origine dei totalitarismi.

«Se si riflette sul rapporto tra autorità ed evidenza – scrive Del Noce a conclusione del suo saggio – si vede che la negazione delle due nozioni non può portare che alla persecuzione di chi dissente. Il totalitarismo è il risultato, quindi della negazione dell’autorità, prima ancora che della libertà».