Quando il sapere restituisce incanto al mondo

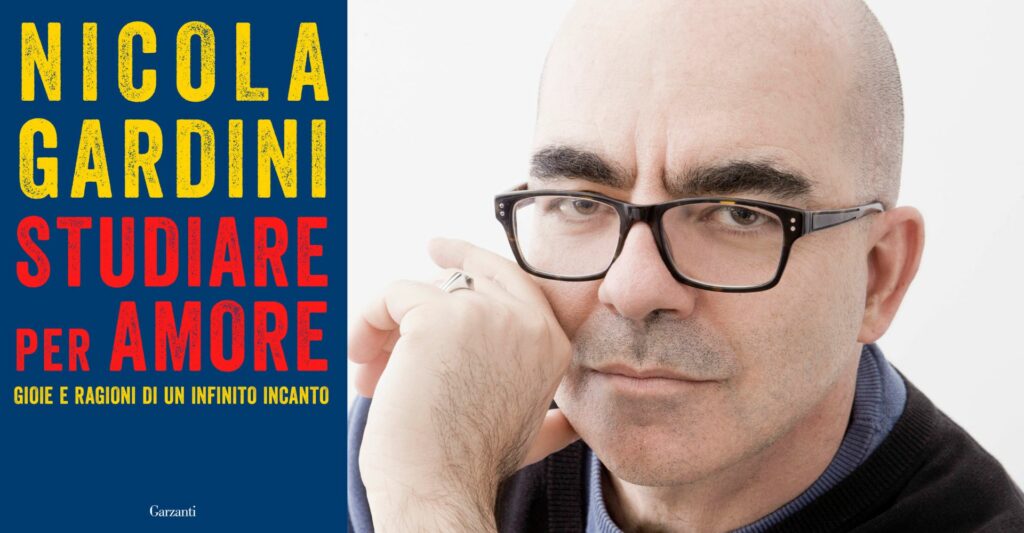

Il tema dello studio rimane una vicenda cruciale. Decisiva soprattutto per i giovani impegnati quotidianamente nella scuola, Così come per i docenti. Un tema che si può trattare in mille modi diversi. Incasellarlo in una progettualità astratta oppure affrontarlo come un’impagabile e misteriosa esperienza di vita. Questo è approccio che suggerisce Nicola Gardini, professore di Letteratura comparata presso l’università di Oxford, romanziere, poeta, pittore nel suo libro dal titolo “Studiare per amore. Gioie e ragioni di un infinito incanto” (Garzanti)

1 novembre 2024

Conoscenza concreta

di Giampaolo Pignatari

«Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza»

Della scuola si parla generalmente quando accade qualche cosa di negativo, fatta eccezione per quei momenti, come l’inizio delle lezioni o gli esami di maturità, dove si respira un clima memorialistico, un nostalgico amarcord. Ecco quindi le lacune, i contenuti didattici, le tipologie di lezioni in classe: un crocevia nei quali si inserisce la cancel culture, l’utilizzo o meno di smartphone o device, i criteri di valutazione, le ricadute psicologiche del covid, ma anche problematiche sociali che con troppa facilità vengono riversate sulla scuola. Chi parla, da esperto, appartiene a un bacino eterogeneo: giornalisti, medici, esponenti del mondo accademico, quasi sempre persone che sono esterni alla scuola, non sono mai saliti sulla cattedra in classe e se lo hanno fatto, ciò è accaduto in anni lontani, quindi appartiene a contesti storico-culturali diversi. Il discorso sostanzialmente non cambia se si affronta il tema dello studio, le cui finalità, significato, approccio metodologico si incasella in una serie variegata e normativa di modelli.

Proposte astratte

In genere manca una prospettiva dal basso, cioè da chi vive quotidianamente nella scuola, in primis docenti e studenti: essi dovrebbe essere la prima esperienza da ascoltare, per una prima messa a fuoco della realtà, se non altro a livello interlocutorio. La conseguenza è che i problemi della scuola – nelle sue varie declinazioni, anche delle riforme scolastiche ministeriali – vengono trattati a livello astratto, con la produzione di teorie, modelli comportamentali, strategie. L’interesse suscitato dai media si spegne in tempi brevi e i possibili cambiamenti vengono rimandati; i risultati raggiunti sono modesti perché le soluzioni proposte, sono ineccepibili in sé, ma claudicanti nella loro attuazione pratica in quanto parlano “della” scuola senza essere “nella” scuola.

In tale situazione così fluida realisticamente appare difficile prevedere in tempi brevi una trasformazione sistemica efficace. Più concreti appaiono gli approcci di piccolo cabotaggio, mirati su singoli contesti, considerando anche la reticenza di fronte a discorsi generalizzati, da parte di una società stigmatizzata da un razionalismo pragmatico, consumistico e utilitaristico, da una frantumazione culturale che la polarizza sul presente, la rende prigioniera della tecnologia e di un approccio computazionale.

Un approccio originale, basato prevalentemente sulla propria esperienza, e utile breviario di suggerimenti comportamentali e intellettuali, ci viene da un volume da poco edito, “Studiare per amore. Gioie e ragioni di un infinito incanto” (Garzanti) di Nicola Gardini, docente di Letteratura comparata presso l’università di Oxford, romanziere, poeta, pittore, strenuo difensore dell’importanza del latino e della grandezza dei classici antichi. Si rivolge a un pubblico vasto: ai docenti e agli studenti naturalmente, ma anche a tante altre persone, a coloro che hanno a cuore l’uomo, le sue relazioni con gli altri, il senso ultimo del suo esistere su questa terra, il mistero che circonda la vita, aggiungiamo noi, Dio. Il focus del libro sono “la pace, la bellezza e la libertà e l’immaginazione, che dallo studio traggono la forza di crescere, e nella tecnocrazia e nella burocrazia del nostro mondo globalizzato hanno i loro oppositori più determinati e più difficili da contrastare”. (p.42).

“Ma cos’è questo tutto che inseguiamo?”

Diciamolo subito: non è un libro sistematico, un libro che procede giustificando i propri passi con la pedagogia, la psicologia o i programmi ministeriali. Non c’è insomma teoria; ma un’esperienza di vita, di crescita umana e sociale che con uno stile libero e colloquiale si muove su molteplici registri e si traduce in riflessioni, suggerimenti, aforismi. È l’approccio, che colpisce, nel suo intersecarsi continuo di cultura e vita, pur nel suo procedere ondivago e talora ricorsivo, ma ben consolidato attorno alcuni punti fermi che fanno da motivo conduttore del libro. L’autore lo chiama Studio e Amore, mutuando il significato delle parole dalla classicità.

I latini infatti usavano la parola studium, per indicare una tensione intellettuale verso qualche cosa. Non è il raggiungimento e il possesso statico di una conoscenza bensì il declinarsi intellettuale ed esistenziale, nella rilettura dell’autore, verso un ininterrotto cammino, come se la meta venisse sempre spostata in avanti, man mano che la sua conquista si presenta a portata di mano.

Come per i compagni dell’Ulisse dantesco, c’è una sete inesausta e insaziata che li sostiene; come nella “foresta”, della celebre Corrispondence di Baudelaire c’è un’infinita serie di rimandi, di relazioni, di simboli che non si potranno mai conoscere completamente, e che evocano la presenza di una Natura che ci avvolge con il suo mistero. Sentiamo al riguardo l’autore: “Ma che cos’è questo tutto che inseguiamo? Non è l’esaurimento di un discorso, la completezza di un ragionamento. È l’esaurimento di tutti i discorsi e di tutti i ragionamenti; è la verità ultima, è la spiegazione del mondo. Lo studio insegue la verità – o non è studio. Non una verità, quella verità: ma la verità. Solamente davanti a una ipotesi di verità assoluta lo studio può accettare la propria fatale insufficienza e a continuare a esistere, a credere in sé, a sentirsi parte necessaria della vita, e a dare felicità”. (p. 160).

Lo studium…

La vita intesa quale complesso di relazioni che cercano una impossibile gestalt, la presenza di un infinito leopardiano che rende titubante il cuore ma lo avvince nella dolcezza di un naufragio: le citazioni nelle macro-sequenze che costituiscono i capitoli potrebbero continuare, nella ricchezza infinita che la letteratura offre. Ma è in questo esile interstizio dove la lettura acquisisce contenuti ma continuamente interroga l’esistenza, tra conquiste e consapevolezza della limitatezza del proprio cammino, dove il letterato sembra dare la mano al simile metodo dello scienziato, presago di un possibile e auspicato connubio tra sapere umanistico e sapere scientifico, si aprono le numerose suggestioni. Domande e riflessioni che interrogano anche il lettore. Non tutto quello che scrive l’autore, nella sua colloquiale e piana discorsività si può condividere, ma l’esperienza diventa un esempio di un metodo di lavoro, con cui ci si deve confrontare.

La posta in gioco è alta: i paradigmi contemporanei, nella loro parcellizzazione culturale parlano un altro linguaggio, nel quale il passato, la tradizione, il richiamo alla interiorità a quel Secretum petrarchesco che celebra il silenzio quale occasione per ritrovare sé stessi, la propria interiorità vengono ostracizzati. Privilegiano i device, i cellulari, il bisogno di sbandierare il soggettivo in pubblico, siano essi talkshow, siano le autobiografie delle persone note edite nei romanzi o diluite nelle sceneggiature dei film. Affermare che è il silenzio esteriore e quello interiore la condizione che consente lo studio, significa invece lanciare una sfida. L’autore la propone, animato da grande passione.

… e l’amor

Qui si presenta il senso dell’altra parola, amor, per il cui significato ritorniamo ancora ai latini. Per molti aspetti è simile a studium, solo che il protendersi finalizzato al raggiungimento di un obiettivo è ora accompagnato da un intenso apporto emotivo. Tutto ciò significa coinvolgere il sentimento, la passione, la creatività, la fantasia. Questo infinito tendere dell’uomo – il binomio studio e amore- si colora di mistero, ma il mistero si colora di incanto, di stupore ogni volta che il viaggio giunge a una scoperta e la scoperta si tramuta in una certezza, anche se provvisoria. Consente di giungere a “un sapere che restituisca incanto al mondo”. La lettura dei libri, il dialogo con gli scrittori del passato, come diceva Machiavelli, che interloquisce con loro e chiede ragione delle loro azioni, mostra che la conquista dei risultati comporta gioia e felicità.

Conoscere se stessi, celebre aforisma di Socrate, significa conoscere il proprio dna dello studio, vale a dire scoprire quali sono le proprie caratteristiche, personologiche e intellettuali. L’autore usa al riguardo una bella espressione: i propri “doni”. Lo indica a conclusione del volume. Ma i doni non servono a nulla se non diventano, evangelicamente “talenti”, vale a dire se lo studio non si tramuta in responsabilità nei confronti di sé stessi e nei confronti degli altri, verso i quali l’uomo si deve relazionare. In tale prospettiva: “Lo studio dà felicità. Distrae dall’egoismo e dall’invidia”; “Aprendoci all’altro, ci apriremo a noi stessi”; “E saremo migliori in una vita migliore”.

Coniugare modi di vita radicalmente diversi, passato e il presente, scienza e umanesimo, parcellizzazione e necessità di una visione olistica è la grande sfida che ci attende. In tale contesto lo studio diventa un’occasione per lavorare per il bene della società.