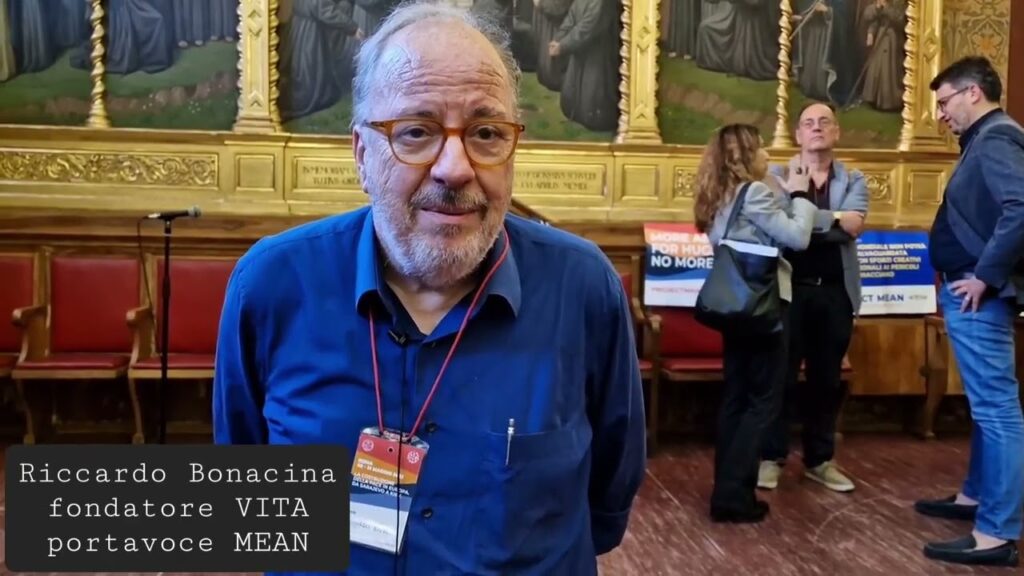

Riccardo Bonacina: La cultura che “smina” i cuori

Trent’anni fa lanciava il giornale “Vita”. Un nome che è tutto il programma. Un programma in continuo divenire perché assolutamente agganciato al presente. Lo abbiamo incontrato per dialogare di cultura, dei suoi maestri don Luigi Giussani e Giovanni Testori, di solidarietà, politica, di giornalismo «ben fatto», della pace che si prepara durante la guerra, delle missioni in Ucraina. Una sfida a tutto campo. Su un campo…minato.

21 giugno 2024

Il coraggio della pace

Conversazione con Riccardo Bonacina a cura di Nicola Varcasia

Trent’anni fa ha creato un giornale che parla della vita. Si chiama proprio così, Vita. Tra le sue pagine, di carta e digitali, si assaggia il sapore dell’esperienza umana. Molto spesso cristiana. Per quanto sia sostanzialmente impossibile distinguere le due cose. Nel giornalismo come nell’arte. O nelle vicende internazionali.

Il coraggio di “fregarcene” e “lanciarsi”

Con Riccardo Bonacina si entra subito nel vivo: «Anch’io faccio fatica a porre il problema culturale cattolico o del giornalismo cattolico. Lo capisco dal punto di vista sociologico ma, da quello della visione di me stesso e della mia professione, non rientra nelle mie corde», dice ricollegandosi alle puntate precedenti del dibattito sul rapporto tra chiesa e cultura, iniziato su “Avvenire”, proseguito su “Il foglio” e riaperto da .CON grazie a un intervento del professor Franco Nembrini.

Riprende: «Io sono cattolico – tendenzialmente ci provo – però non ho fatto un giornale che parli della vita della chiesa. Parla della vita. Anzi, mi è difficile concepire cosa possa essere uno scrittore o un giornalista cattolico. C’è un giornale cattolico, “Avvenire”, che è un ottimo giornale, però non penso esista il giornalismo cattolico in quanto tale. Esiste il giornalismo ben fatto e quello mal fatto».

È uno sguardo frutto dell’insegnamento dei due grandi maestri che Bonacina ha incontrato sulla sua strada: «Sono molto legato a Giovanni Testori. Sono uno dei ragazzi che lui incoraggiò a “lanciarsi” nell’avventura culturale quando avevo 23 o 24 anni. Con lui il rapporto non è mai stato con un autore cattolico: è stato il rapporto con un grande uomo, un grande autore, da cui imparavamo la passione per l’arte e la letteratura e ad avere il coraggio di “fregarcene”, proponendo mostre, libri e altre espressioni creative che vedevamo interessanti».

L’altro maestro è don Luigi Giussani. Dal cilindro dei (tanti) ricordi, estrae quello che il “gius” gli ha detto a proposito della trasmissione “Il coraggio di vivere”, che Riccardo conduceva sulla Rai prima di avviare Vita: «Quando non stava bene, vedeva la tv e vedendo il mio programma disse che era una bella trasmissione perché centrava bene il tema umano». È interessante non la trasposizione di certi valori, ma riuscire a esprimere, restituire il cuore dell’uomo: «Questo lo può fare anche chi non ha fede ma da una vita cerca risposte».

La provocazione di don Giussani

Questa ricerca si è distinta fin dall’inizio di “Vita” che, ricorda ancora Bonacina, è una rivista nata proprio da una delle provocazioni di don Giussani nel famoso discorso di Assago del 1987, in cui incitava i politici della Dc lombarda a ripartire dalla società: «In un panorama mediatico in cui i media erano in mano a padroni di capitale o padroni di stato, l’idea è stata di fare un giornale che avesse come azionisti, magari anche senza portafoglio, i soggetti sociali, quelli che oggi chiamiamo i soggetti del terzo settore».

Ci sarà modo per riscoprire l’originalità di questa avventura non solo editoriale. Per i trent’anni del magazine, il 25 e 26 ottobre, alla Fabbrica del Vapore, a Milano, è prevista una due giorni di festa e incontri in cui verrà presentato anche il libro che lo stesso Bonacina sta scrivendo assieme a Giampaolo Cerri, un altro storico giornalista del magazine oggi diretto da Stefano Arduini.

Allo scoppio della guerra in Ucraina, quando i carri armati russi invadevano il Paese, Bonacina è stato tra i promotori di Mean – Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, che conta sull’adesione di 35 associazioni. L’11 luglio 2022 si è svolta a Kiev la prima manifestazione con una carovana di manifestanti e tante piazze collegate in tutta Europa. Ad oggi sono innumerevoli le iniziative realizzate. Perciò, l’altra domanda che gli rivolgiamo è: la pace c’entra con la cultura?

La risposta non può che essere pratica: «Don Tonino Bello, che andò a Sarajevo con 300 ragazzi quando la città era assediata, diceva: se vuoi la pace, prepara la pace. E la pace la prepari non quando finisce la guerra, ma durante, nel senso che devi sminare i cuori. In Ucraina tutti oggi odiano i russi perché da 830 giorni sparano sui loro supermercati, centrali elettriche e condomini. La prima cosa da fare perciò è cercare di sminare il cuore. Pensiamo anche a Gaza, ai palestinesi e agli israeliani, dove l’odio è seminato a suon di bombe».

I corpi civili di pace europei

Ma come si prepara la pace da subito, come si fa a sminare i cuori? «Anzitutto condividendo il dolore. Con gesti di solidarietà, aiutando le persone. Ad esempio, l’anno scorso c’è stata una raccolta di generatori per non passare l’inverno sottozero. Poi cercando di promuovere dei gemellaggi, facendo incontrare sindaci italiani e ucraini, su piccole cose o anche per pacchetti di aiuti più sostanziosi. Il sindaco di un piccolo paese in Ucraina chiedeva un proiettore per distrarre i bambini nel rifugio e poter trasmettere un cartone animato».

L’altro step è più politico: «Riprendendo un’idea di Alexander Langer (politico, saggista, giornalista, pacifista, è stato militante di Lotta continua di cui ne ha diretto il quotidiano, morto il 3 luglio 1995, ndr) del 1995 durante il conflitto nell’ex Jugoslavia, dall’Ucraina abbiamo lanciato la proposta dei corpi civili di pace europei, per chiedere all’Europa, oltre alla prospettiva di una difesa comune – un tema che la nuova legislatura dovrà affrontare in quanto prevista dalla Bussola strategica – anche uno strumento di pacificazione civile. È una battaglia ancora tutta da fare ma ce la faremo».

Non si intravedono troppe sponde politiche, al momento. L’Italia, ricorda, ha una grande tradizione di pacifismo, anche cattolico: «Basti pensare a Giovanni XXIII e alla Pacem in terris che rimane un’opera fondamentale o, sul lato laico, ad Aldo Capitini, inventore della marcia della pace». La cosa triste, per Bonacina è che tutto questo oggi è rimasto senza referenze politiche serie, dove «la pace diventa solo una parola e non è una costruzione».

Il metodo trasformativo della non violenza

Al Mean invece si parla apertamente di potere trasformativo della nonviolenza: «È la capacità di produrre percorsi di pace in momenti di conflitto. È trasformativo da questo punto di vista». Per capire bene questa prospettiva, Bonacina racconta un aneddoto, con il quale il nostro dialogo si conclude: «La prima volta che siamo andati in Ucraina, nell’aprile del 2022, per avviare i contatti con la società civile e preparare i gesti successivi, abbiamo incontrato il rettore del seminario di Leopoli, che oggi è un nostro grandissimo amico. Ci è venuto a prendere dicendoci “grazie”. Ma noi non avevamo ancora fatto niente. Ci ringraziava per le armi… Stando insieme, siamo riusciti anche a far vedere che la nonviolenza è un’arma. Questo ha fatto accendere un certo interesse sul metodo trasformativo della nonviolenza».

Da quel primo incontro sono passati ormai due anni e tre mesi, il Mean è in contatto con la nunziatura apostolica, i vescovi e il parlamento ucraino. Parla con la delegazione che sta lavorando per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea e con tante realtà della società civile ucraina: «È stato un percorso veramente bello e veloce. Se pensiamo a quel “grazie” per le armi ad oggi, in mezzo c’è stato un mondo». Il mondo della cultura. Cattolica?