Imprevisto Ruanda: a trent’anni dal genocidio segnali di speranza

Il 7 aprile 1994 iniziava la mattanza dei Tutsi e degli Hutu moderati. Cento giorni di ferocia, di infamia quotidiana a colpi di machete. Con la responsabilità del mondo che non ha mosso un dito, Francia in testa. Tuttavia, quel baratro dell’umano, non è stato una sentenza definitiva. In quel piccolo Paese dell’Africa è nata la possibilità di un processo di riconciliazione pur tra mille difficoltà e ambiguità della politica. Con protagonisti i sopravvissuti e la nuova generazione.

12 aprile 2024

Editoriale

Cento giorni per un genocidio. L’ultimo, in ordine di tempo, del secolo scorso. In Ruanda, la tragedia di popolo. In quel piccolo paese africano di appena cinque milioni di persone un milione venne trucidato: soprattutto persone della minoranza Tutsi; ma molte vittime anche tra la maggioranza degli Hutu che – nella componente moderata – provarono a opporsi a uno scempio praticato, per lo più, a colpi di machete. Trent’anni fa, proprio di questi giorni, l’avvio dei cento giorni dell’apocalisse. L’inizio di una primavera funesta rosso sangue. Con l’Occidente silente, distratto come troppe volte. Per non dire dell’Onu.

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron in un lampo di sincerità: “La Francia avrebbe potuto fermare il genocidio con i suoi alleati occidentali e africani ma non ne ha avuto la volontà”. Nessuno ha fermato i cento giorni dell’infamia. Nessuno ha voluto farlo. Come già a Srebrenica, nei Balcani (1995).

La testimonianza dei cattolici ruandesi

Lo sterminio di massa che si è consumato in Ruanda ha certo ragioni nell’odio razziale così come nello scontro politico – militare. Una guerra civile esplosa dopo la morte del presidente Hutu. Il giornalista e scrittore Rodolfo Casadei, profondo conoscitore di Africa, frequentata da inviato, in una conferenza organizzata il 14 marzo 2003 dall’Associazione culturale Giorgio La Pira dal titolo “Tolleranza religiosa addio? Persecuzione e martirio dei cristiani nel mondo moderno”, precisava a proposito di quella terribile vicenda dove è stata chiamato in causa la Chiesa locale: “Del Ruanda si è detto che c’è stata una complicità della chiesa cattolica, che fra l’altro è la chiesa di maggioranza relativa in Ruanda, negli avvenimenti, poiché la chiesa era vicina al potere, era vicina al governo ruandese. Ora, sicuramente ci sono stati dei cristiani, e ci sono state anche delle autorità ecclesiali che sono stati complici di questi avvenimenti. Alcuni di questi sono stati imprigionati, alcuni di questi sono stati anche condannati a morte, ma posso garantirvi che la grande maggioranza dei cristiani e dei cattolici del Ruanda hanno testimoniato la fede cristiana, l’amore cristiano per il prossimo, in termini eroici; cioè in Ruanda noi abbiamo avuto, come nell’Europa nazista in cui erano perseguitati gli ebrei, abbiamo avuto migliaia e migliaia di cristiani di etnia hutu che hanno salvato la vita dei loro concittadini di etnia tutsi, nascondendoli, mettendoli al riparo, rischiando la vita per difenderli, e in alcuni casi venendo trucidati per avere osato difendere i tutsi che venivano perseguitati dal punto di vista dell’appartenenza razziale”. Casadei, in un libro, ne ha dato conto attraverso il racconto di storie assai drammatiche e di speranza. (“Santi e demoni d’Africa”, L’Harmattan Italia, 2001).

Il processo di riconciliazione

La ferita del genocidio ruandese rimane aperta. E fa malissimo. Anche perché ancora oggi si continuano a trovare fosse comuni che erano state nascoste.

Eppure il Ruanda del presente è una realtà che ha saputo rialzarsi dal tempo delle atrocità, della violenza inimmaginabile. Resta governato da un regime in larga misura autoritario, opaco, tuttavia i numeri sono dalla sua parte. L’economia corre, l’aspettativa di vita è cresciuta. Ma soprattutto il Ruanda si sta dimostrando un Paese capace di fare i conti con la memoria di quei terribili cento giorni di disumanità e le conseguenze che per anni hanno prodotto nelle comunità.

Il processo di riconciliazione è in corso. Smuove, è un lavoro continuo animato dai sopravvissuti e dalla nuova generazione. Un processo di pacificazione, insomma. Come a dire che un imprevisto, l’inaspettato, quel che non si può prevedere ricorrendo ai soli strumenti dell’analisi e della geopolitica (seppur importanti, beninteso) entra nella storia scompaginando i piani deterministici.

Lo abbiamo visto nel Sudafrica post apartheid con la mossa imprevista e controcorrente di Nelson Mandela. E in molte altre circostanze della Grande Storia. Lo sappiamo: l’uomo è capace delle peggiori cose, ma anche di altro. Il lato positivo è un lato, ma da quella prospettiva fa molto, genera, contagia. Costruisce nuove… umane cattedrali.

Le famiglie d’elezione

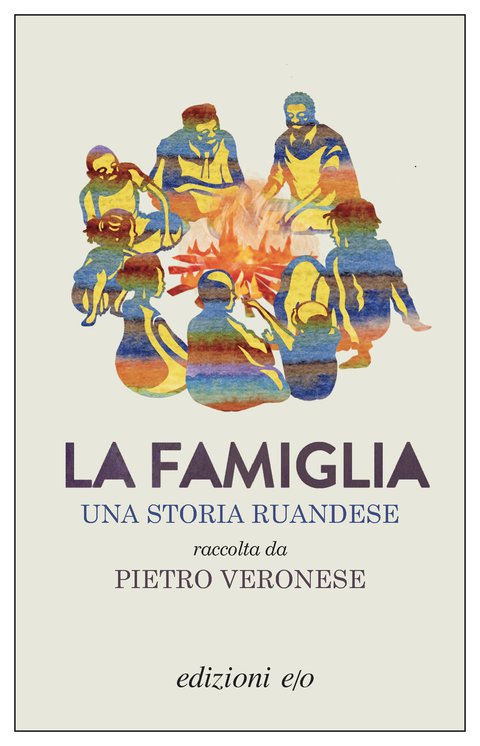

E, sulla scia, fresco di stampa il libro dal titolo “La famiglia una storia ruandese”, (edizioni E/O, 2024) del giornalista e scrittore Pietro Veronese,che ha lavorato per trent’anni a Repubblica come inviato speciale e caporedattore Esteri, dove sovente di occupava di Africa a sud del Sahara.

Nelle pagine si racconta di giovani che scamparono al genocidio, rimasti senza gli affetti più cari, segnati nell’anima, che hanno avuto la forza di promuovere una forma di vita, di risveglio davvero singolare. Diedero vita a delle famiglie d’elezione, unendosi e nominando tra di loro un padre e una madre che assumessero nella loro vita quei ruoli perduti per sempre. Una di queste famiglie si è formata tra persone che il destino ha portato a vivere e incontrarsi in Italia.

Riunisce donne e uomini che al momento del genocidio non si conoscevano, avevano età diverse, dai quattro ai 33 anni, e vivevano in luoghi e contesti differenti all’interno del loro paese. Trent’anni dopo l’immane tragedia di popolo, nove di loro hanno deciso di testimoniare in prima persona la propria storia di rinascita possibile. Testimoni di un imprevisto buono. Del lato positivo della vita. Della pace che non si spegne.

Giovedì 18 aprile alle 18,30, al Centro Pime di Milano, Pietro Veronese, presenta il libro insieme a Honorine Mujyambere, una delle testimoni che solo trent’anni dopo ha deciso di condividere, insieme ad altri otto sopravvissuti, la sua storia di dolore, ma anche il ritorno alla vita, all’amore e alla speranza (info: centropime.org)