Rocco Buttiglione: “Urge un’Europa diversa, questa non piace ai popoli”

Il Vecchio Continente è diviso, litigioso, sostanzialmente assente dalla scena globale. Incapace di offrire risposte alle drammatiche urgenze di questo presente. Quali le cause di tale debolezza strutturale? E da dove ripartire per invertire il segno?

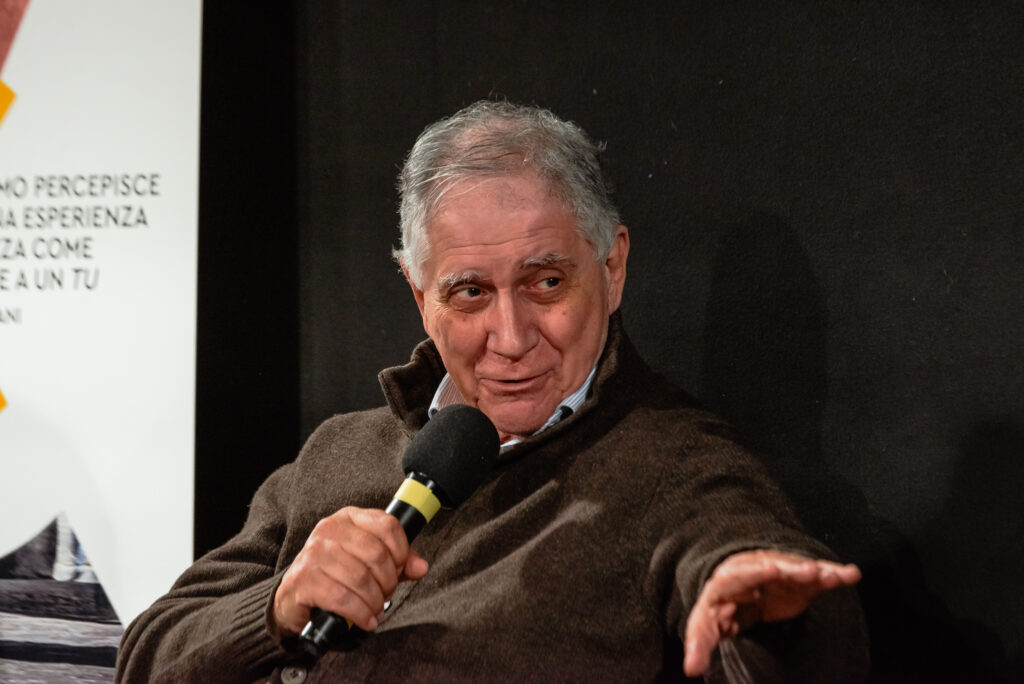

Il pensiero del professor Rocco Buttiglione, filosofo e politico, due volte ministro e parlamentare europeo, intervistato a Milano per l’incontro “Coscienza e potere. La testimonianza di fede Franz Jagerstatter nell’Europa di ieri e di oggi”, con la biografa del Beato Franz.

23 febbraio 2024

Comunità culturale e decisione politica

Conversazione con Rocco Buttiglione a cura di Enzo Manes

Professor Buttiglione, due guerre in corso, una in Europa. Ancora una volta il Vecchio Continente fatica a essere un interlocutore credibile, una voce autorevole, ascoltata. Quali le ragioni di questa sostanziale assenza?

Il Trattato di Lisbona siglato nel 2007 e entrato in vigore nel 2009. Quando ero giovane, Dio ha messo il suo dito dentro la storia. E sono successi miracoli, come ha detto Vaclav Havel in uno suo famoso discorso ricevendo Giovanni Paolo II a Praga nel 1990. Un grande impero è crollato, non davanti a una grande forza sovrastante, piuttosto davanti a un appello alla coscienza. Perché anche gli oppressori hanno una coscienza. Davanti a una resistenza intellettuale e morale guidata, fondamentalmente, da Giovanni Paolo II. Senza sangue o, meglio, con il sangue dei nostri martiri.

Uno per tutti il sacerdote polacco reso beato Jerzy Popieluszko. Da lì è nata una grande opportunità. Giovanni Paolo II ha parlato alla coscienza delle nazioni quando tutti pensavano che fossero morte e invece erano addormentate. O forse erano morte ma sono resuscitate. Allora la divisione dell’Europa è venuta meno. Oriente e Occidente si sono reincontrati. La Germania è stata unificata, abbiamo costruito nei Paesi ex comunisti sistemi democratici più o meno funzionanti ed economie di mercato più o meno funzionanti.

Poi è successo che…

… poi, questo entusiasmo è stato canalizzato in politica soprattutto da Helmut Khol, François Mitterand e Jacques Delors. Ma quando si è trattato di concludere siamo stati sconfitti. Volevamo le radici cristiane nella Costituzione: niente. Volevamo la Costituzione e neppure quella abbiamo avuto. Invece, abbiamo avuto il Trattato di Lisbona. Assolutamente dannoso perché non ha riconosciuto il ruolo della decisione politica. Si aveva la necessità di dar vita a un’Europa politica al contrario ne è nata un’Europa burocratica. Intendiamoci, io non sono contro la burocrazia, un’invenzione dell’epoca moderna, ma essa serve per regolare i processi ripetitivi: ci sono le norme, la burocrazia si preoccupa della loro applicazione. Quando si presentano fatti nuovi la burocrazia è impotente. Occorre la decisione politica. Ma in quell’Europa la decisione politica non c’è. Nella sostanza il Trattato di Lisbona è morto. Abbiamo affrontato la crisi del 2008 andando oltre quel Trattato nefasto; abbiamo affrontato la pandemia con iniziative che il Trattato non prevede. Lo stesso con la crisi e la guerra in Ucraina. Ribadisco: il Trattato di Lisbona è morto. Non riconoscendo la fondamentale importanza della decisione politica è venuto meno il riconoscimento di una comunità culturale. Per questo era decisivo inserire il riferimento alle radici cristiane nella Costituzione. Non per ragioni confessionali, ma perché si è scoperto di avere una radice comune, ci siamo scoperti fratelli. Di qui l’entusiasmo per quel riconoscimento. Ma è stato castrato. E così davanti alle crisi abbiamo fatto l’esperienza di essere divisi. È mancata la solidarietà.

Giovanni Paolo II nell’encliclica “Centesimus Annus” chiama a un’alleanza fra mercato libero e solidarietà. Abbiamo avuto tanto mercato non tanto libero assai oligopolistico e monopolistico e pochissima solidarietà. Al cospetto della durezza delle sfide ci siamo scoperti impotenti. Il massimo che possiamo fare è andare dietro agli Stati Uniti.

Tutti i nostri interessi dicono che l’Europa deve essere unita. Se Trump dovesse vincere le elezioni ed uscire dalla Nato l’Europa che cosa farebbe? Ma gli interessi comuni non bastano, come ha detto Giovanni Paolo II nel suo messaggio per la tredicesima giornata mondiale della pace, se non si alzano gli occhi verso il cielo dei grandi valori. Nel 1990 o ‘91 a Vienna in un importante appuntamento internazionale prese la parola il filosofo e sociologo tedesco Ralf Dahrendorf per spiegare i motivi per cui l’Europa non si poteva fare; siccome non c’è un popolo europeo non vi può essere democrazia. Io gli ho risposto che demos non è concetto etnico ma culturale. Un giorno gli abitanti dell’Attica decisero di diventare un popolo. Un giorno i romani hanno deciso di diventare il popolo romano. E cosa hanno fatto: hanno costruito un santuario. L’Areopago, il Campidoglio. Popoli diversi sono diventati un popolo riconoscendo una radice fondamentalmente religiosa. Noi, non essendo stati capaci di fare questo non abbiamo avuto la capacità di istituire una decisione politica comune.

E per ricominciare?

E da lì che bisogna partire. Mi viene in mente la nona sinfonia di Beethoven, l’inno europeo, l’Inno alla gioia. “Gioia, bella scintilla divina, figlia degli Elisei, noi entriamo pieni di fuoco, celeste, nel tuo santuario”. È il riconoscimento di una cosa che accogliamo, che non viene da noi. E finisce così: “Fratelli, sotto la vostra stellata del cielo ci deve essere un padre che ci ama”. Un’Europa senza identità è incapace di decisione politica ed è oggetto e non soggetto di storia.

Lei, a proposito della crisi dell’Europa ha detto: “l’Unione europea è rimasta come un bel palazzo senza tetto dove piove dentro. E la gente è giustamente arrabbiata. Un’ Europa burocratica dove non c’è la politica. Abbiamo un’Europa dell’alleanze di élite senza i popoli o contro i popoli”. E da qui che nasce il risentimento sovranista oggi presenza non certo marginale in Europa? Professore, allora, che fare?

Mi spiegava l’amico e filosofo inglese Roger Scruton: “Noi lo sappiamo che il Brexit è una sciocchezza, ma questa Europa è fredda, non ci sentiamo a casa. Sappiamo bene che la nostra vecchia casa non può reggere alle intemperie del tempo di oggi, però almeno è la nostra casa”. In un’Europa senza decisione politica, perché senza identità, alcuni pensano che almeno le nazioni garantiscono l’identità. Ma questo è un ragionamento sbagliato. In questa fase della storia le nazioni sono chiamate a esercitare la propria sovranità insieme. In un’epoca dove nascono forti aggregazioni di potere continentali – gli Stati Uniti non sono una nazione bensì un continente, così la Russia, la Cina, l’India – l’Europa deve riuscire a esercitare la propria sovranità insieme riconoscendo la radice comune. L’Europa non ha funzionato perché è un albero senza radici. E senza radici la l’albero crolla, non può reggere le tempeste.

In un intervento del 2001 a Cernobbio dal titolo “Riflessioni sugli ideali dell’Europa di domani” l’allora cardinale Joseph Ratzinger in un passaggio dice così: “Non vi è alcun dubbio che presso i padri fondatori dell’unificazione europea l’eredità cristiana era considerata come il nucleo di questa identità storica, naturalmente non nella forme confessionali; ciò che è comune a tutti i cristiani sembrava comunque riconoscibile al di là dei confini confessionali come forza unificante dell’agire nel mondo”.

Professore, perché è venuta meno questa visione unificante?

L’Europa Occidentale ha cercato di offrire un’altra lettura alla vicenda. Il comunismo è crollato perché economicamente inefficiente. Noi siamo vincenti perché disponiamo di un materialismo più efficiente. Che meglio soddisfa tutti i bisogni materiali. Ma contemporaneamente esorcizza tutte le domande che albergano nel cuore dell’uomo. E su questa convinzione non si può costruire l’Europa.

Ma cosa sono le radici cristiane? Semplicemente che io amo la mia storia e riconosco che sono quel che sono a motivo di quella storia lì, del fatto di Cristo. Questa è un’Europa che continua a dimostrare di non amare la sua storia. Nemica di sé stessa. Vive nella nevrosi di quella scelta, di quella non accettazione. Abbiamo costruito un’Europa dei diritti solo individuali senza i doveri; e dai doveri nascono i diritti delle comunità, delle famiglie e delle nazioni. Questa Europa che non funziona è un pezzo di mercato mondiale. Nell’illusione che il mercato si regola da solo, che la globalizzazione si regola da sola. Le evidenze ci dicono che non è andata proprio così. È mancata la guida politica della globalizzazione e, prima ancora, quella etica. L’Europa dei soli diritti individuali è l’altro lato dell’Europa delle burocrazie.

In sintesi: io faccio come mi pare e piace, mentre del bene comune si occupa la burocrazia. Appunto l’albero senza radici. Invece, io mi occupo del bene comune in quanto cittadino che esercita il suo potere di decisione politica. E posso farlo se mi riconosco con gli altri, ecco la radice comune.

Seguendola nel suo ragionamento: la crisi dell’Europa è dunque la crisi dell’uomo europeo. Eccessiva semplificazione oppure è quello il vero nervo scoperto?

È proprio quello. E la crisi dell’uomo europeo poi si scarica sull’immigrato. L’immigrato arriva e ha una sua identità mentre l’uomo europeo verifica di non averne una. Così ha paura. Un’identità dialoga, magari anche scontrandosi, con un’altra identità. Una non identità ha paura dell’identità e fa paura a chi ha un’identità. Così il dialogo diventa impossibile.

Ma perché il concetto di identità spaventa, percepito come un qualcosa che divide?

C’è una ricezione sbagliata del pensiero del grande filosofo Karl Popper: state attenti che un’identità forte rischia di opprimere le identità più deboli. Questo è vero. Chi è convinto di possedere la verità può imporla all’altro.

È accaduto, ma non è detto che sia così. E qui c’è una specificità del cristianesimo che spiega l’Europa. Il cristianesimo venera una verità che si è fatta carne. Cioè: la verità, il Logos che ha creato tutte le cose, si è fatta carne perché vuole diventare forma della tua vita e può farlo solo entrando in dialogo con la tua libertà.

Allora, identità e libertà entrano in una alleanza indissolubile. Proprio perché Cristo, che è amore, ama la tua libertà. Questa è la scommessa costitutiva del cristianesimo: nessuna imposizione, ma proposta d’amore alla tua libertà che, evidentemente, puoi rifiutare. Ecco, per l’appunto, la scommessa.

In questa prospettiva liberante l’identità per il cristiano è un’identità missionaria: per riscoprire l’origine sono chiamato a comunicarla in un dialogo libero. E l’incontro tra le due libertà genera l’amore, come quello fra un uomo e una donna.

Questa è la dialettica costitutiva dell’Europa; il superamento dell’individualità chiusa.

In una lectio magistralis all’Università di Lovanio il filosofo Jurgen Habermas ha spiegato che in Europa l’unione politica deve sostituire quella semplicemente economica. Con un’aggiunta: la necessità di una ripresa di solidarietà intra – europea.

In sintesi, la centralità del primato della politica in opposizione a chi ritiene che la soluzione ai problemi europei nella fase attuale possa avvenire solo in nome del capitale. Condivide? E a suo avviso non è il cul de sac dell’Ue che a decidere tutto, a dare l’impronta sia la Bce?

Avendo abolito la decisione europea, la Banca centrale europea è l’unica cosa che funziona. Per fortuna che c’è stato Mario Draghi che ha preso decisioni, certo contro i trattati, ma che ci hanno salvati dalla catastrofe. Farei un’aggiunta al ragionamento di Habermas: quale politica? Quale unione politica?

Non ci possiamo dimenticare che ci sono le nazioni e si ha bisogno di una certa idea di nazione e di radici comuni che le tengano insieme. Ed è difficile costruire tale insieme senza un riferimento ultimo religioso. Al limite a un dio ignoto, come quello dell’Areopago di Atene. Habermas, nella conversazione avuta con Ratzinger, riconosce di non avere orecchio per la religione. Io pensavo di non avere orecchio per la religione, come per la musica, finché non ho incontrato chi mi ha fatto vedere cosa è la religione e cosa è la musica. Questo orecchio può essere risvegliato e allora si fonda la politica. Laddove il cristianesimo è proposta attraente proprio perché il cristiano vive nella relazione con l’altro.

Le nazioni sono chiamate a vivere nel dialogo con altre nazioni, con le culture che esprimono. Non in opposizione. L’identità di una nazione si costruisce nel dialogo con altre nazioni. E questo vale per qualsiasi rapporto. Nel 1945 Adenauer, De Gasperi e Schumann hanno deciso di sostituire la dialettica dell’amico e del nemico – cioè: la guerra – con la dialettica dell’uomo e della donna – cioè: l’amore – nel rapporto fra le nazioni. Va detto che nella realtà di tutti i giorni le due dialettiche convivono sempre. Ma non c’è solo quello.

A proposito di Chiesa, ha scritto un commento sul “Corriere della Sera” del 30 gennaio il professor Ernesto Galli della Loggia dal titolo: “La Chiesa che sta perdendo l’Europa”. Questo, un passaggio: “A questa Europa che si allontana, che è già così lontana, Roma però non sembra neanche più interessata a trovare qualcosa da dire: è convinta, evidentemente, che non qui ma altrove si giochi ormai la partita decisiva”. C’è del vero in questa analisi?

Eccome se c’è del vero. In Europa la Chiesa è sempre più piccola in un continente sempre più debole, demograficamente, economicamente. Non così nel mondo dove la Chiesa cresce. L’Africa sotto il Sahara è diventata cristiana. In Asia altrettanto, seppur i numeri sono assai più contenuti. Oggi due terzi dei cattolici del mondo appartengono a Paesi che eravamo abituati a considerare satelliti se non addirittura colonie. Culturalmente il mondo non ci segue più.

E in questo nuovo mondo che cresce, la Chiesa impara a pensare dal punto di vista dei popoli non europei. Questa è la grande sfida missionaria che ha oggi la Chiesa. Vuol dire che la Chiesa abbandona l’Europa? No. Piuttosto sono i cristiani europei che devono assumere la propria responsabilità dentro la storia dell’Europa. La Chiesa non pensa più solo in un’ottica europea. Il primo papa non europeo della storia segna un tornante.

Monsignor Luigi Giussani, nel corso della sua vita, assai spesso ha parlato di politica. Ce lo ricorda il giurista professor Andrea Gianni nel libro “Passione per l’umano, passione per la libertà” (Cantagalli, 2023 e sarà presentato a breve al CMC).

A un certo punto scrive: “Secondo Giussani il senso religioso fa della democrazia e del pluralismo la «direttiva ideale» da accettare «senza paura» come il miglior assetto del mondo contemporaneo per le «libere esperienze» che operano nella società”.

In un’Europa della paura, delle contrapposizioni, dei muri culturali e fisici, questo è un pensiero che può avere cittadinanza oppure è soltanto una buona intenzione?

Il sociologo e filosofo polacco Zygmunt Baumann, grande amico di papa Francesco, quello della formula della società liquida, sempre più liquida, in un piccolo libro intervista intitolato “Su Dio e sull’uomo” alla considerazione che allora nella società sempre più liquida non vi può essere alcuna possibilità di riaggregazione, così risponde: «Quando un ragazzo e una ragazza si dicono ti amo lì c’è aggregazione». Amore è una parola difficile da pronunciare oggi perché troppo fraintesa; amore è l’esperienza di andare oltre te stesso. Ed è una cosa che non ti dai da solo.

Significa che c’è qualcuno che ha un interesse appassionato per la sua vita. Giussani aveva un interesse appassionato per la vita di quelli che incontrava. E questo interesse appassionato è generativo di una risposta. E questa risposta è costitutiva di un noi. E con il noi nasce l’idea di un bene comune.

Questo è sempre possibile. Io sono un vecchio giessino, di Gioventù Studentesca e posso dire che tutto quanto espresso in questa nostra conversazione può essere un commentario o un’applicazione particolare di quello che ho imparato da Giussani.

A giugno si andrà a votare per il nuovo Parlamento europeo. Senza voler fare gli indovini, ma alla luce della sua esperienza, di quel che vede e studia, in quelle schede cosa confluirà soprattutto?

Due cose che non riescono a incontrarsi. La consapevolezza che abbiamo bisogno dell’Europa e la frustrazione per questa Europa. Invece tutti quanti dovremmo iniziare a pensare che vogliamo più Europa, diversa, migliore di questa Europa. Ovvero: riprendere il cammino che si è interrotto. Ce lo impongono i nostri interessi, ma se non c’è la percezione di una comunione, di una radice comune, non succederà.