Con il soldato Gadda in trincea per leggere le atrocità della guerra

Caro Diario

Sono passati cinquant’anni dalla morte di Carlo Emilio Gadda, gigante della nostra letteratura. Ora, in libreria troviamo la nuova edizione del “Giornale di guerra e di prigionia” (Adelphi). Arricchita da sei taccuini finora sconosciuti. Un’opera importante, un contenuto vertiginoso, una scrittura precisa e insieme vivissima. Pagine dolorose della sua esperienza di alpino nella Prima guerra mondiale. Pagine attualissime che ci restituiscono i drammi terribili che accadono in guerra. In tutte le guerre.

02 giugno 2023

di Enzo Manes

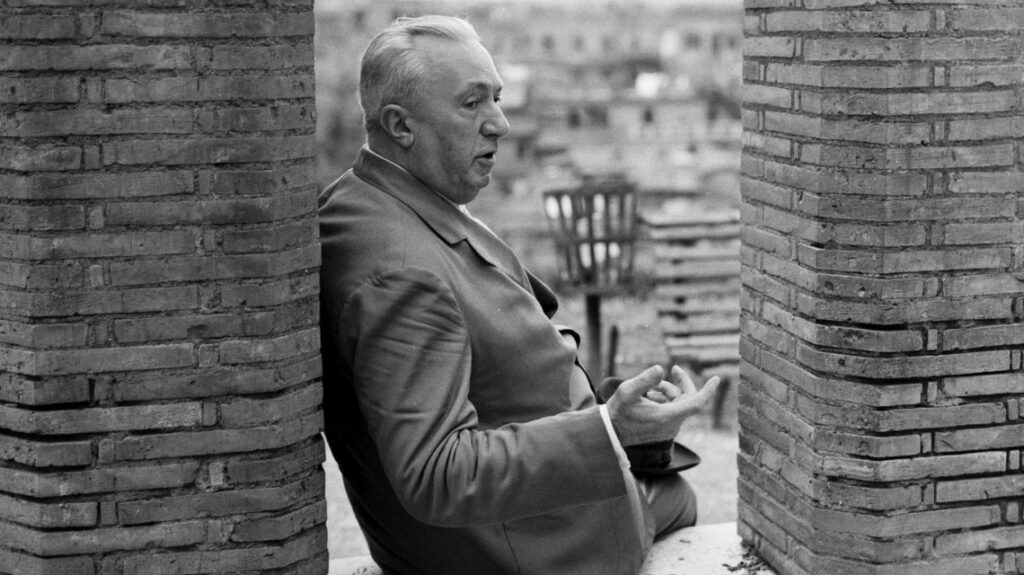

Cinquant’anni fa, il 21 maggio 1973, muore Carlo Emilio Gadda, scrittore come pochissimi del Novecento italiano.

Nato a Milano, di professione ingegnere, asseconda però, per insondabile e meraviglioso mistero, la vocazione per la scrittura. Ne escono opere che meritano soste prolungate. Ciascuno vi può inciampare per l’occasione che trova: romanzi, poesie e… e questo “Giornale di guerra e di prigionia” che Adelphi ha mandato in libreria in una nuova edizione con l’ottima curatela di Paola Italia. La prima volta, il “Giornale” esce nei 1955 (tanti anni dopo gli avvenimenti), dopo minuziosa rilettura, davvero parola per parola, ora è qui arricchito di sei taccuini di cui si ignorava l’esistenza.

La retrovia è la sua trincea (per il momento)

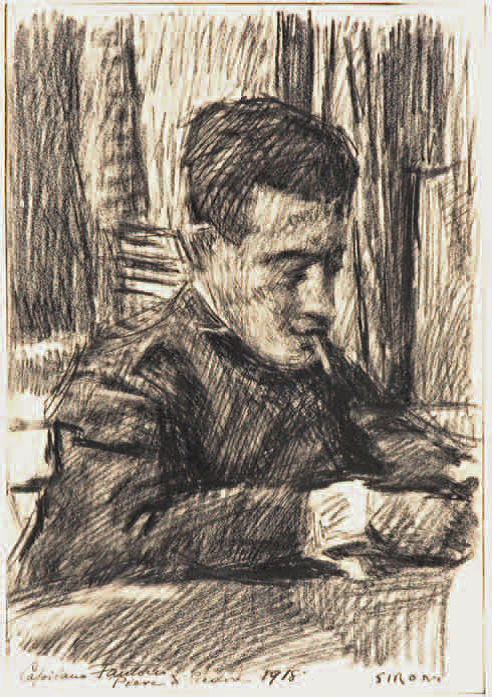

Manco a dirlo, il libro è bello, drammaticamente bello, doloroso e vivo come può essere un diario di guerra. E assai attuale per ragioni che l’evidenza impone. Lui, Gadda, è sottotenente nel corpo degli alpini, allievo ufficiale che, da interventista convinto, serve la patria nella Prima guerra mondiale. Si firma Gaddus. Dapprincipio è nelle retrovie e la qual cosa non lo soddisfa. Lui vorrebbe affrontare da subito il nemico nella prima linea. Invece è costretto ad aspettare.

A fare il suo, quasi quotidianamente indisponendosi. Le ore non gli sono amiche. Vede nei superiori strafalcioni e pressapochismo. Ovviamente obbedisce ai compiti assegnatigli, ma non gli basta. Si sente inutile.

Stare quieto è condizione imposta che non fa per lui. Come racconta bene, arguto, puntuto, con parole esatte, fulminante, che non potrebbero che essere quelle. D’altronde Gaddus è Gadda: «La mia patria mi è lontana; la vita pantanosa della caserma, e di una caserma simile, annega in me le gioie e gli entusiasmi che mi potrebbero venire dalla contemplazione della grande storia presente, mi fa scordare le speranza, mi prostra, mi attutisce il desiderio di sagrificio; le cattive notizie russe e balcaniche mi abbattono, e io chiudo in me i timori per non far opera di avvilimento. Anche la considerazione delle mie scarse forze fisiche mi umilia, facendomi pensare che forse non riuscirei a resistere ai disagi».

Ma anche così, per il momento così, Gaddus è in guerra, la sua trincea è quella nell’attesa dell’inevitabile che verrà anche per lui.

Un naufragar mai dolce

Per intanto, quando lo sconforto lo assale, si rifugia nel far memoria di sua madre con cui dialoga, tra le difficoltà concrete, per lettera e con suo fratello Enrico, pure lui in divisa da alpino a combattere, ma in altro reparto, poi passerà all’aeronautica. Gli affetti gli mancano, gli affetti lo riscaldano. Gli affetti lo rianimano perché, essi no, non si impantanano, non sprofondano come gli stivali malconci.

La coinvolgente e stordente scrittura di Gadda, che è avvolgente cronaca di convincente letteratura, ci porta insieme a lui, passo passo e con la lentezza delle situazioni che solo all’apparenza sono immutabili a inabissarsi verso il basso, verso l’assurdo del combattimento, della guerra che è quello che è. Gaddus precipita, e noi con lui attraverso il suo diario, il suo giornale. L’entusiasmo che ne ha motivato la partenza con l’adesione al corpo degli alpini, va a spegnersi per sopraggiunta esperienza della violenza che fa il suo mestiere al meglio e cioè al peggio.

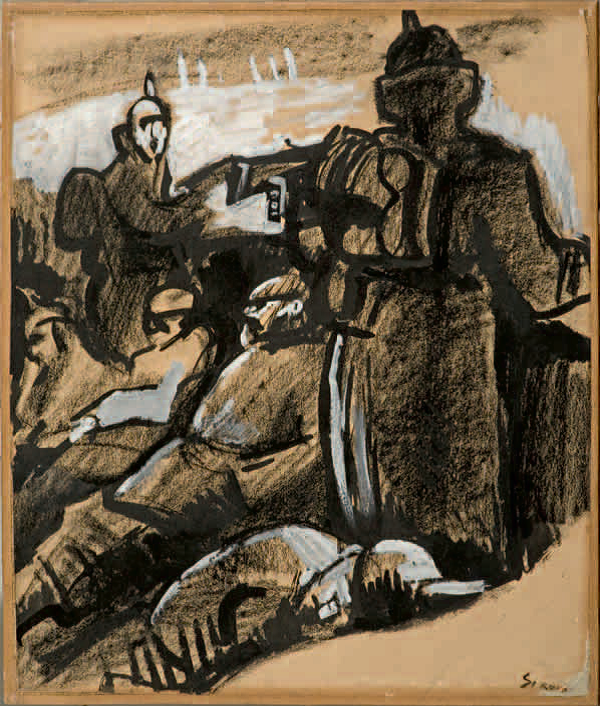

C’è la Caporetto fisica e la Caporetto dell’anima. La prima linea, il fronte, è un teatro dei dolori, degli spasmi, della sopravvivenza possibile e mica certa; del naufragar che non è mai dolce. La brutalità è nelle cose, in quel che succede e in come succede. Ecco perché vale, eccome se vale, leggere senza freni questo diario scritto da dio, adesso che la guerra l’abbiamo poco distante e anche lì trincee, uomini e donne morti, volti impauriti, sentimenti bagnati, sporcati dal fango e dall’ingiuria di un conflitto che offende cuore e ragione.

Un diario che accusa

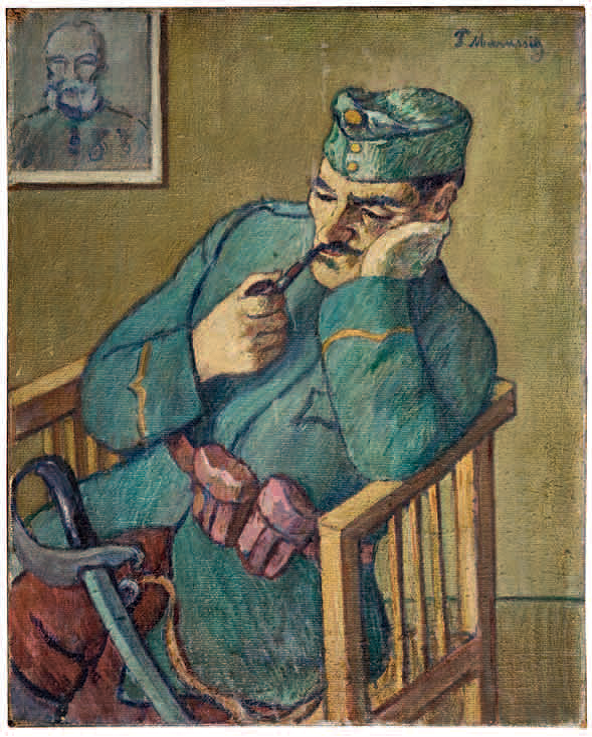

Nel tempo del combattimento e poi della prigionia, Gaddus ne vede di cose che lo fanno e fanno riflettere. Al punto che il suo diario è un dolente ma anche progressivo e violento e inappellabile j’accuse contro l’irragionevolezza e stupidità della guerra.

Non per via di principio, quella no, ma per esperienza, fatto che non si può cancellare. Ecco uno squarcio: «Non si ha idea di che spaventosa violenza fu il bombardamento sostenuto allo scoperto dai reggimenti 157 e 158 che mantennero quasi tutta la linea. Con coraggio eroico. È quanto è grande il coraggio che occorre per rimaner fermi sotto il mostruoso fuoco d’artiglieria».

E il racconto della sua cattura viene descritto in modo laconico, senza concessioni. L’accadimento, come viene annotato nel “Giornale” porta la data del 25 ottobre 1917.

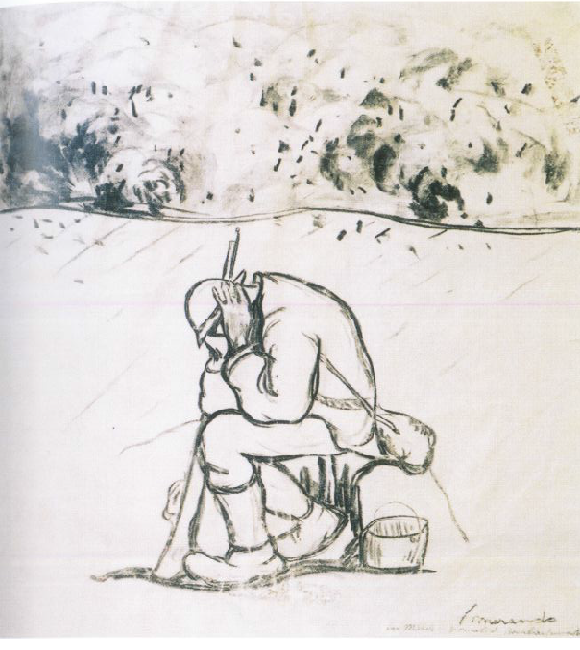

Una fotografia secca della situazione che certo non si ritroverà nei romanzi. Ma non perdiamoci oltre ed entriamo in quel vissuto, in quegli attimi che precedono il suo divenire prigioniero: «Lasciammo la linea dopo averla vigilata e mantenuta il 25 ottobre 1917 dopo le tre, essendo venuto l’ordine di ritirata. Portammo con noi tutte le quattro mitragliatrici, dal Krašjj (Krasii) all’Isonzo (tra Terranova e Caporetto), a prezzo di estrema fatica. All’Isonzo, mentre invano cercavamo di passarlo, fummo fatti prigionieri. La fila di soldati sulla strada d’oltre Isonzo: li credo rinforzi italiani. Sono tedeschi! Gli orrori spirituali della giornata (artiglierie abbandonate, mitragliatrici fracassate, ecc.). Io guastai le mie due armi. A sera la marcia faticossima fino a Tolmino ed oltre, per luoghi ignoti».

La vita grama nel campo di concentramento

Gaddus rimarrà nel campo di concentramento di Rastatt fino al 28 marzo 1918. Nel diario vi sono pagine che riferiscono di quella assai dolorosa permanenza scandita da gelo e fame.

Gadda, ancora una volta, sceglie parole che non hanno alcunché di epico, nessuna iperbole, nessun tentativo di agganciare l’interesse con divagazioni commoventi. Tiene il registro al minimo, con cura del dettaglio, della descrizione precisa.

Un esempio, aiuta a comprendere come si è mosso nel dar conto sul foglio: «7 novembre 1917. Continua la vita di ieri incominciata, ne campo di concentramento. Fame. Nel prato magro, uso Arena di Milano, baracche allineate: ognuna 100 ufficiali, cuccette sovrapposte: finestre. Tavole e sgabelli: 2 stufe. Alle 7 sveglia, alle 8 un mestolo di liquido nerastro che vorrebbe essere un caffè; (ghiande e fave tostate). Alle 9, 30 adunata per l’appello e le comunicazioni. Alle 12 brodaglia di rape, ecc; alle 18 brodaglia di orzo».

E sei giorni dopo: «La fame continua, terribile; jeri a cena due patate lesse; oggi un po’ meglio, a mezzodì: un mestolo di brodo e rape, 1 di brodo e pezzetti di merluzzo puzzolente». Poi, quasi tirando un lungo respiro che sa di sospiro, cede il passo all’umano che non sparisce, seppur a rischio gelo: «Mie condizioni spirituali terribili, come nei peggiori momenti della mia vita, come alla morte del povero papà e peggio».

La morte di suo fratello

E circa i suoi «peggiori momenti della mia vita», Gadda perde l’amato fratello Enrico in guerra, come lui deciso interventista, che precipita alla guida di un caccia in fase di atterraggio in data 23 aprile 1918. Lo scrittore ne viene a conoscenza solo nel 1919 tramite sua madre. Dunque, nel “Giornale” non vi può essere cenno, né dolorosissima memoria. Il tributo verrà – e sarà assai appassionato – nell’incompiuto quanto prezioso “La cognizione del dolore”.

Ma è opinione condivisa che la figura di Enrico segnerà profondamente tutto il cammino letterario di Gadda, non più in prima linea. Ma, comunque, sempre in trincea, armato di una familiarità singolare ed eruttiva con la lingua italiana.